2025.10.16

渋沢栄一翁・新一万円札発行から1年!「お札の話あれこれ」講演会に行ってきました

こんにちは。

兜LIVE編集部です。

新札が発行されてから約1年。新しい一万円札の顔、渋沢栄一翁や津田梅子さん、北里柴三郎さんの顔にも慣れてきたのではないでしょうか。

急速にキャッシュレス化が進むなか、紙幣や硬貨といった現金は今後どうなっていくのか。そんなお金にまつわるさまざまなお話をうかがってきました。

今回は2025年10月1日、東京・茅場町の「FinGATE KAYABA」で開催された講演会、「お札の話あれこれ ~渋沢栄一新一万円札発行から 1年が経過して~」の模様をレポートします!

◆講演会「お札の話あれこれ」がスタート!

2025年10月1日、17時15分に講演会が始まりました。参加者は約30名。テーマがお金ということもあって、参加者は金融関係のお仕事をされている方が多いようです。

この日、登壇されたのは、「ときわ総合サービス株式会社」代表取締役社長の清水紀男さん(以下、清水さん)。

清水さんは、1981年に日本銀行に入行。その後、発券局総務課長、青森支店長、神戸支店長、総務人事局審議役などを歴任したのち、発券局に所属。発券業務や流通管理を長年にわたり担ってきた、まさに紙幣のスペシャリストです。

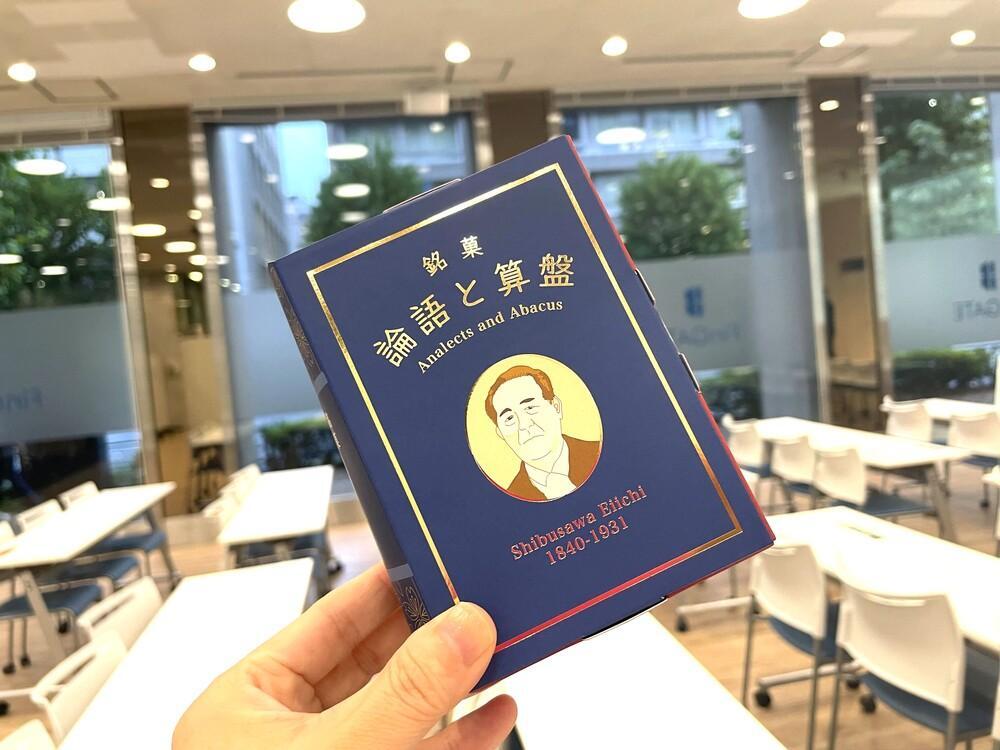

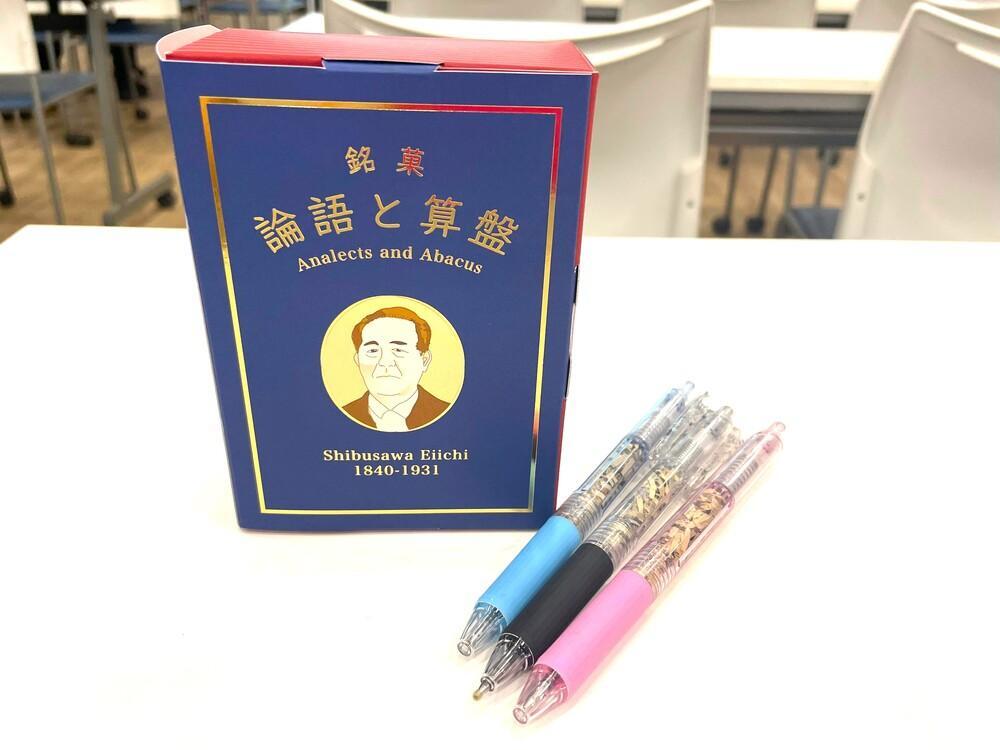

清水さんが代表取締役を務める「ときわ総合サービス」は、創業から70年以上「お金にまつわる商品」を専門に展開してきました。

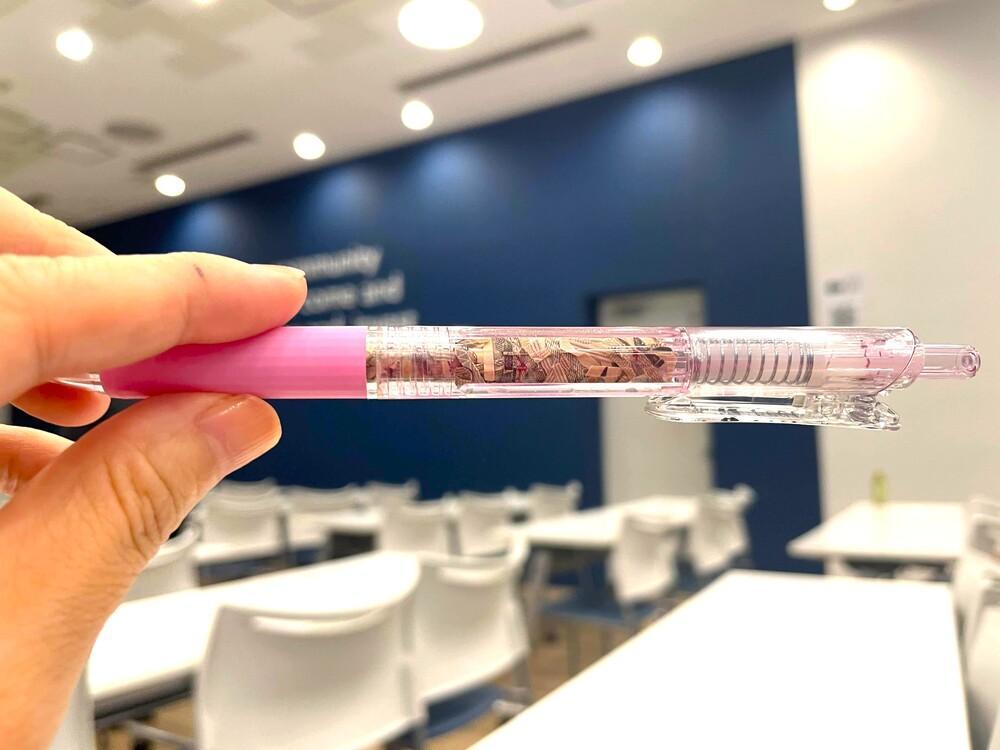

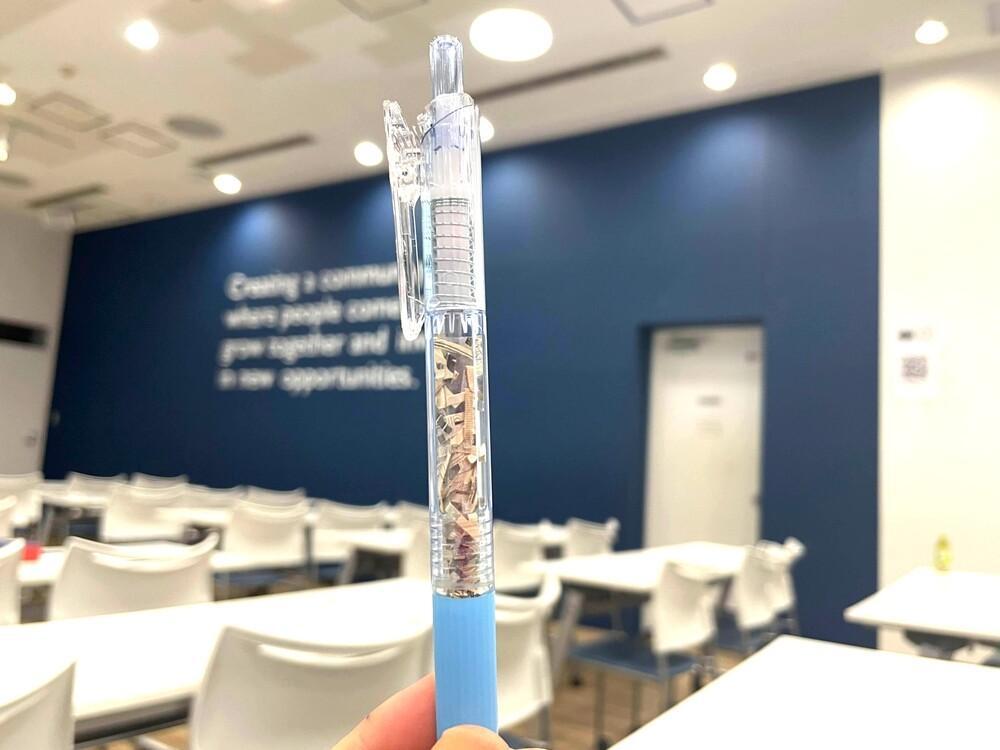

お札せんべいや貨幣焼きといったお菓子。裁断された紙幣が入ったボールペン、タオルやハンカチまで、お金をテーマにしたアイテムを幅広く作られています。

これらのグッズは日本橋にある「日本銀行金融研究所 貨幣博物館」のショップなどで販売されています。私も貨幣博物館に行った際に、お土産で買ったことを思い出しました。

清水さんは、明るくやさしい口調で、「新しいお札が発行されてから1年が過ぎたところ。この節目に、みなさんと“紙幣のこれから”を考えたい」と語り、参加者をぐっと引き込みます。

◆そもそもお札はどこで造られる?

清水さんの自己紹介のあと、日本銀行発券局の仕事について紹介され、続いて日本銀行券の製造と流通の仕組みについて解説。

紙幣の印刷を担当するのは「国立印刷局」。そこから日本銀行へ渡り、全国の金融機関を通じて私たちの手元に届きます。

興味深かったのは、流通後の“紙幣の一生”。一万円札の寿命は約4~5年。五千円札や千円札はもう少し短いとのことです。傷みや汚れが進んだ紙幣は回収され、廃棄・リサイクルされるそう。

この日お土産として配られたボールペンには、廃棄になり裁断された紙幣が入っています。近くで見てみると確かに裁断されたお札が見えます。使えなくなった紙幣がこんな風に利用されているとは驚きました。

2024年度だけで新規に製造された紙幣は29.5億枚。製造費は総額626億円にのぼり、一万円札には1枚あたり約20円のコストがかかっているとのこと。偽造防止のため、さまざまな技術が取り入れられているお札なのに、コンビニのカラー印刷代よりも安いのには驚きです。

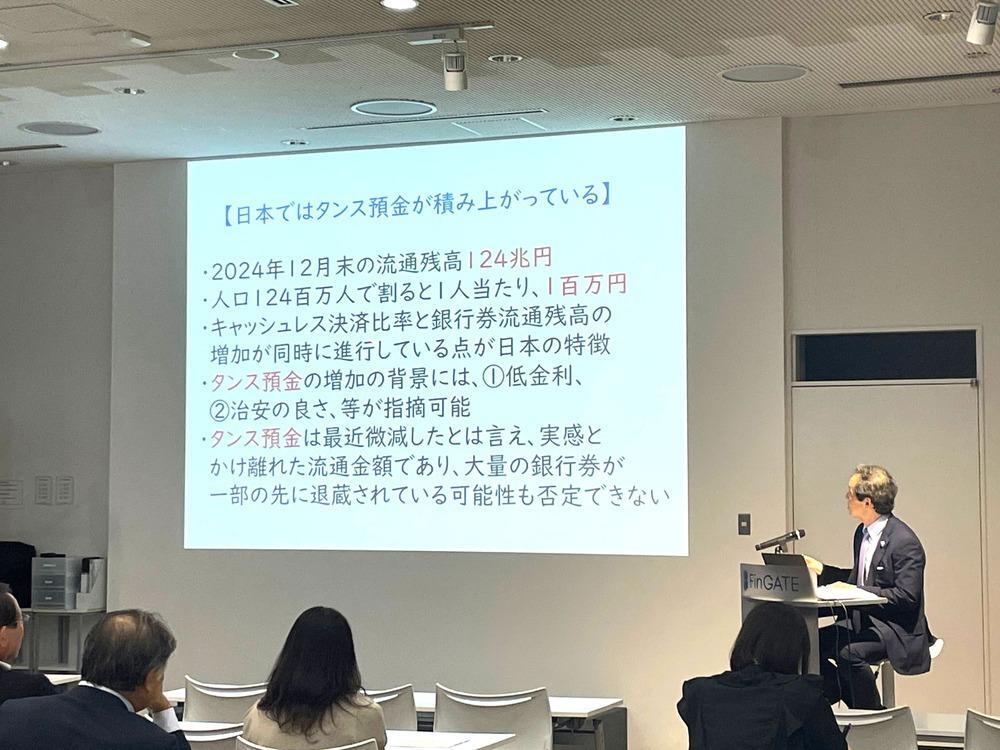

さらに、日本国内で「タンス預金」として自宅などに保管されていると想定される紙幣の総量は約125兆円。国民1人あたりに換算すると、現金で約100万円を持っている計算になるそうです。

若い方はキャッシュレス化が進んでいるので、100万円単位の現金を自宅においておくパターンは少ないと思われますが、60~70代以上の方などは自宅に現金を持っている方も多いようです。

かつて清水さんが講演した際に、参加者から「タンス預金が100万円なんて少ない。私は家にもっとおいています」と告白されて、少し困った話など笑いを交えつつ、和やかな雰囲気で進行。

キャッシュレス化が進んでいると言われながらも、日本人が現金を手放さない実態が浮き彫りになりました。ひと昔前よりも金利は少し上がりましたが、利息がつかないなら、家においておくほうがいいと考える方もまだまだ多いようです。

また災害などで被災したお札についても紹介。汚れや傷みがあまりにひどいものは大変な労力をかけて審査するそうです。

◆お札には最先端の技術が詰まっている!

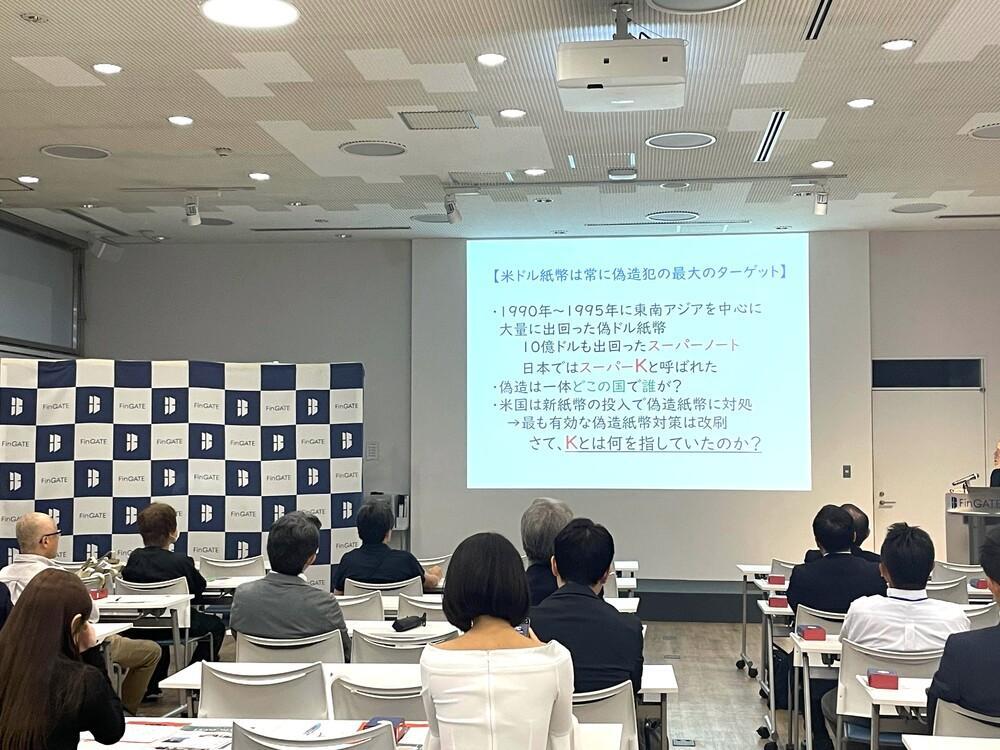

続いて話題は「偽造防止技術」へと移ります。

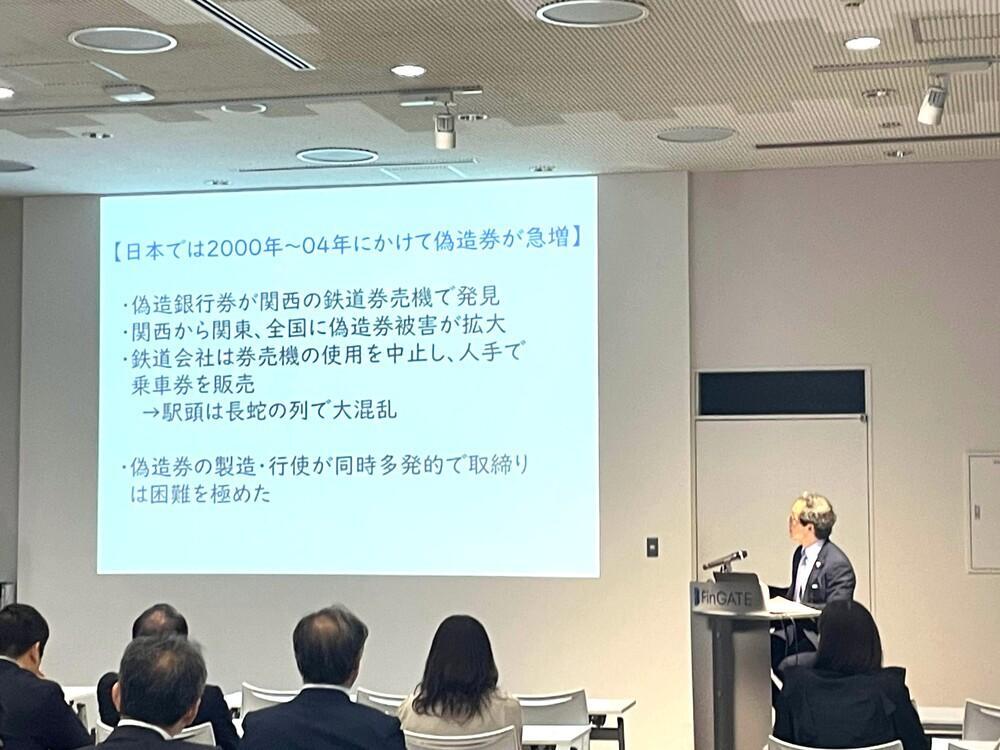

2000年代初頭、日本で偽造紙幣事件が多発。鉄道会社の券売機が一時使用停止になるなど、社会に大きな影響を及ぼしました。

また、この頃からインターネットの発展で紙幣偽造の技術が拡散されるようになったとのこと。かつては通貨の偽造は国家ぐるみでされることも多かったようですが、最近では個人的に偽造するなど、犯罪のパターンも変わってきているそうです。

こういったことを踏まえ、日本銀行と警察、印刷局は大規模な偽造防止対策を実施することにしたそうです。新しい紙幣には紫外線に反応するインクや極小文字、すかしなど、最新鋭の技術が導入されました。

前回は偽造が横行していたため、紙幣を新しくするにあたり、2年3ヵ月の準備期間しかありませんでしたが、今回の新券発行は5年かけて準備できたとのこと。

日本の紙幣には最先端の印刷技術が搭載されているので、世界的に見ても偽造が少ない「優等生通貨」と言えるそうです。

講演の間にクイズコーナーなどもあり、正解すると賞品として某有名店のクッキー詰め合わせがもらえるなど、終始楽しい雰囲気でした。

◆国によって違う紙幣の取り扱い事情

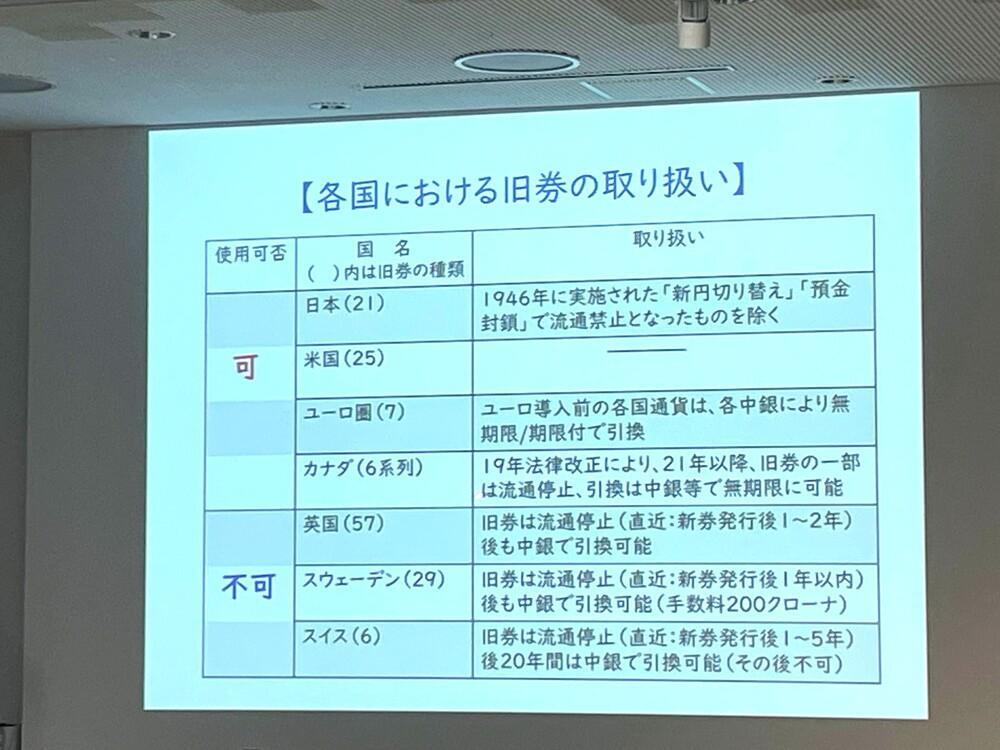

ここまで日本のお金はどこで造られているのか、お金の一生、偽造防止の対策などについて語られてきましたが、紙幣の切り替えに関する各国の事情も紹介。

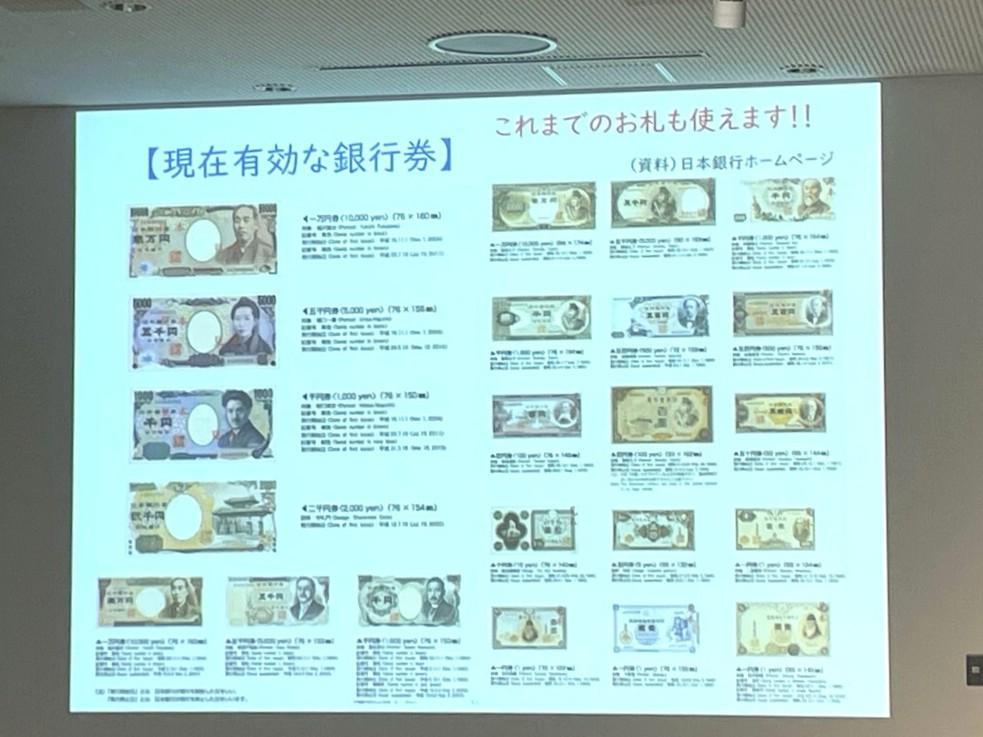

新しい紙幣が発行されると古い紙幣は使用できなくなる国もあるそうです。日本の場合は、旧札も使用可能。マネーローダリングなどの犯罪防止の観点から、旧札は使えなくなるのは仕方のないことだと納得できます。そう考えると日本は昔の紙幣も使えるので、便利だなと思いました。

さらに、海外の現金事情についても紹介。スウェーデンでは急速なキャッシュレス化により、多くの銀行が現金を取り扱わなくなっています。ですが、高齢者や移民など、ITや経済的弱者に配慮し、完全キャッシュレスの方針を修正したとのことです。

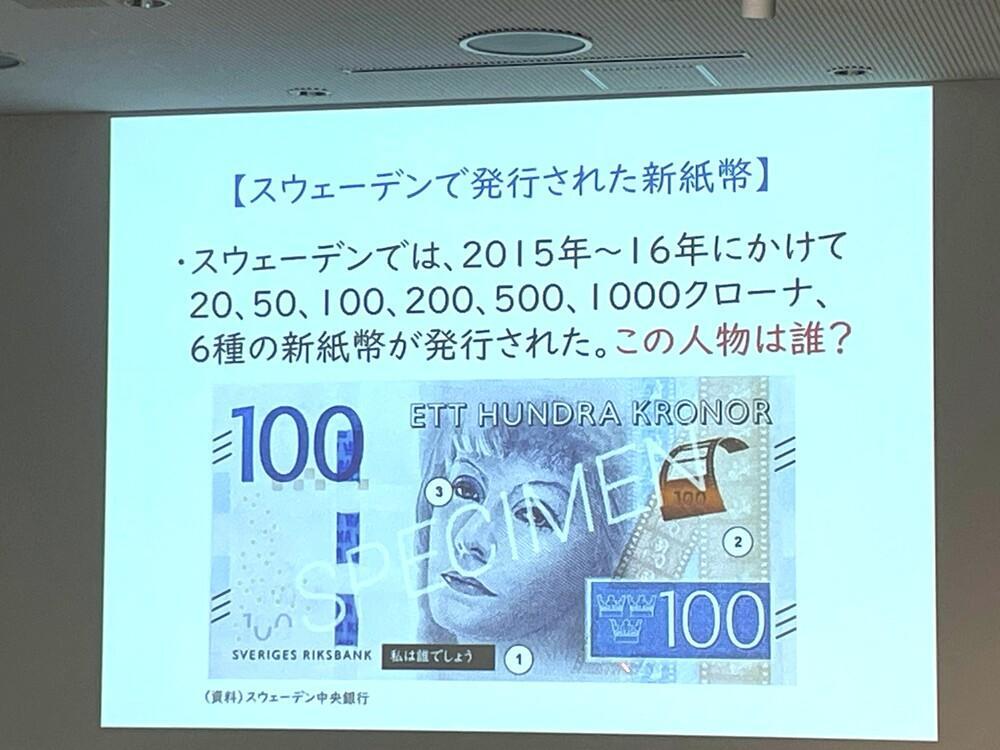

また、スウェーデンの紙幣はハリウッドで活躍したスウェーデン出身の俳優、グレダ・ガルボさんの肖像が使用されています。日本でもそのうち俳優が紙幣の顔となる日が来るかもしれないとお話されていました。

イギリスではチャールズ国王の新紙幣が発行されましたが、旧紙幣は一定期間併用し、社会的混乱を避ける方針を取っています。新券の印刷には莫大なコストがかかります。新券と旧券を併用し、緩やかに交換を進めていくことでコストや環境にも配慮しているとのことでした。

こうしてみると国によってもそれぞれ事情が違うことがわかります。

◆キャッシュレス化は進むけれど・・・

日本政府は、2025年までにキャッシュレス決済比率40%を目標に掲げていました。非接触型決済やスマホ決済の普及、コロナ禍での衛生意識の高まりもあって、着実にキャッシュレス化は進んでいます。

もっとも、韓国や中国、イギリスなどと比べると、日本はまだ遅れをとっています。その背景には「決済手数料の高さ」という壁があるとのこと。クレジットカード決済では3%以上が店舗負担となり、中小規模の事業を展開する会社にとっては手数料が重いコストとなっている現実があります。

また、日本は自然災害の多さや高齢化が進んでいることもあり、完全キャッシュレスにするのは難しいともおっしゃっていました。確かにタンス預金が100万円以上ある家庭が多いことを知ると、現金信仰が強い傾向にあると感じずにいられません。

「現金を残すことで安心が保たれる部分もあります。日本は現金とキャッシュレスが共存する道を歩んでいくと考えるのが現実的でしょう。20年後にはまた紙幣が変わるかもしれません」と清水さん。

20年後、紙幣や硬貨が変わるとしたらどんなデザインになっているのか。ちょっと楽しみになりました。

清水さんの明るく優しい語り口調に引き込まれ、あっという間の1時間。

「お札の話あれこれ ~渋沢栄一新一万円札発行から 1年が経過して~」は、クイズあり笑いありの終始和やかな雰囲気で、幕を閉じました。

◆まとめ

新しいお札の発行から約1年。

急速なキャッシュレス化が進む現代でも、日本人にとって現金は「安心の象徴」であり続けています。お札には最先端の技術と長い歴史が詰め込まれ、文化としても未来へ受け継がれていくものなのだと思いました。

また、各国のお札やお金の事情についても知ることができ、次回海外旅行に行った際は、紙幣や硬貨をちゃんと見てみようと思います。

改めて、日本橋にある「日本銀行金融研究所 貨幣博物館」に行ってみたくなりました。

取材場所:FinGATE KAYABA

住所: 東京都中央区日本橋茅場町1丁目8−1

アクセス:東京メトロ・東西線・日比谷線「茅場町」駅徒歩約1分

東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅徒歩約4分

******************

▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)

人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。

・Facebook

・Instagram

・X(旧Twitter)

×

兜LIVE!について

運営 |

一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |

|---|---|

代表者 |

藤枝昭裕 |

住所 |

〒103-0026 |

連絡先 |

support@kabuto-live.com |