2025.04.15

【蔵元トーク】#75 浦霞(宮城県塩釜市 (株)佐浦)

こんにちは!

兜LIVE編集部です。

3月8日(土) 、『日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ』を開催しました。

今では国際金融都市といわれる日本橋兜町。

江戸時代には日枝神社の門前町として栄え、酒問屋で賑わっていた「日本酒の聖地」でした。

東京証券取引所において、上場時の5回の鐘撞は、酒の原料である五穀豊穣にちなんでいるとのこと。

平日は賑わうこの兜町に、休日にも人が集まってもらいたい。そんな願いから日本各地の蔵元を招き日本酒について学び、味わい、楽しく交流し、その魅力を、兜町の魅力といっしょに広め、お酒が地域と人をつなぐ場所...。そんな場所に発展するように願いを込めて、毎月1回日本酒セミナーを開催しています。

今回は、宮城県塩釜市で「浦霞」を醸す(株)佐浦の代表取締役社長佐浦弘一さんをお迎えしての開催でした。宮城県からは3蔵めとなります。どんなお話をお聴きできるのか楽しみです。

◆ はじめに~創業300年~

・1724(享保9)年、風光明媚な港町・塩釜に創業した浦霞醸造元佐浦は昨年300周年を迎えました。日本酒は二千年に及ぶ我が国の長い歴史と風土によって育まれてきた素晴らしい伝統の産物です。この古来の恵みを、千年を超す長い歴史の息づくまち塩釜で、300年にわたって食文化の要として守り続けてきました。

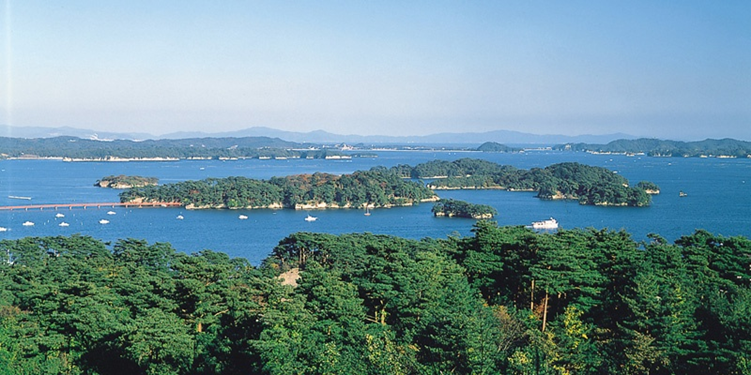

・松島湾の美しい風土。米質や気温など、日々変化する醸造環境。酒造りに欠かせない微生物の力。巡り合わせの中で、浦霞は唯一無二の存在として今日も創り出されています。

・じっくりと心を込めて醸した高品質の酒は、人々に豊かさや安らぎ、潤いを提供し、酒と人、人と人を紡ぐ『縁』を醸します。300年もの間、私たちが酒を醸し続けることができたのも、この縁の力によるものです。

・これまでのすべての縁に感謝をしながら、これからも酒造りに真摯に向き合い、挑戦し続け、高品質の酒造りに邁進する。伝統は革新の連続。次の100年に向けた我々の使命であり、皆さまへお伝えしたい想いです。

・その300周年の祝賀会用に制作した動画(3分程度)がありますので、ご覧ください。ウェブサイトでも、日本語版、英語版でご覧いただくことができます。

◆ 自己紹介

1962年10月1日 浦霞醸造元 佐浦家13代目として

宮城県塩釜市に生まれる

1985年 3月 慶應義塾大学法学部 卒業

4月 日本コカ・コーラ(株)入社

マーケティング本部配属

1988年 5月 株式会社佐浦入社 専務取締役就任

1989年 9月-1991年5月 米国ニューヨークに留学

2001年12月 社長就任

・なぜ生まれた日が黄色になっているかといいますと、10月1日は「日本酒の日」です。もっとも、「日本酒の日」が決まったのが確か1978年ぐらいですから、私が生まれた後です。最近は10月1日にイベントが多くなっているので、なかなか自宅でゆっくり過ごすことができなくなっていますが、「日本酒の日」に生まれた蔵元ということで覚えていただければと思います。

・いろいろ経歴がありますが、1989年から1991年まで2年間ほど海外(米国ニューヨーク)に留学しました。その当時、企業が幹部候補生を海外の大学や大学院に留学させることを盛んに行っていました。

・日本酒の輸出が昨年435億円でしたが、日本酒の産業規模が出荷ベースで約4千億円といわれていますので、ほぼ1割程度が輸出向けになっています。輸出は年々増えて来ていますが、自社商品のみならず日本酒の海外普及に関わるようなことも行っています。

◆ 宮城県塩竃市

・塩竃市は、宮城県の赤い部分で、沿岸部の中央に位置します。人口が約5万3千人(2022年7月末時点)で、面積が17.86kmで東京都新宿区くらいです。

・東北経済の中心地である仙台と日本三県松島の間に位置しているので、訪問者は多いですが、宿泊は仙台か松島になりますので、宿泊施設は多くありません。

・古い歴史が息づく町で、歴史に初めて鹽竈神社(しおがまじんじゃ)が登場するのは820年に撰進された「弘仁式」で、この中の「主税式」に「鹽竈神を祭る料壹萬束」として祭祀料10,000束(束は当時の税の単位)を国家から受けたことが記載されていて、さらに927年の「延喜式」の「主税式」でも祭祀料10,000束を国の税収から受けたことが記されています。鹽竈神社のほかに国家から祭祀料を受けていた神社はわずか3社しかなく、それぞれ伊豆国三島社2,000束、出羽国月山大物忌社2,000束、淡路国大和大国魂社800束と、明らかに鹽竈神社だけが破格の待遇を受けていたことがわかります。今も鹽竈神社は陸奥国一之宮ですが、昔から非常に重要な神社だったということです。

・港町ですので、水産業や水産加工業が盛んです。特に、宮城県は気仙沼、石巻、女川など有名な漁港がほかにもありますが、それぞれ得意分野が少し違っています。塩釜は近海ものの生マグロで、水揚げが全国トップクラスです。石巻は近海サバ、気仙沼はカツオやサンマです。塩竃の水産仲卸市場には業者や個人の方も買いに来れます。

・塩竃は、豊富な魚介類が楽しむことができる場所で、美味しい寿司屋さんも数多くあります。因みに、塩竃市内にあるすし哲というお寿司屋さんは、仙台駅エスパルの中にも支店があり、良いネタを使っておいしいお寿司を食べられるのは当然ですが、プレゼンテーションも非常に綺麗に見れる店になります。

・日本三景松島ですが、実は松島といわれている部分の多くは行政区域的には塩竃市が多いです。特に松島湾内に浮かぶ島々は塩竃市に属していて、長い歴史や豊かな食文化の街ということが塩竃市の特徴です。

◆ 浦霞醸造元 株式会社佐浦

・株式会社佐浦は、1724(享保9)年に創業されましたが、徳川幕府でいうと八代将軍吉宗の頃になります。佐浦家は現在もその創業の地に本社蔵があり、お酒を造り続けています。

・宮城沖地震は、私の生まれる前にマグネチュード7台が3回あったほか、生まれた後も1978(昭和53)年にあり、そして2011年に東日本大震災がありました。2011年の際、塩釜は松島湾内の奥に位置しているので、陸上部分の津波被害は大きくなく、蔵はその入り江の一番奥から500m弱のところにあるのですが、敷地内で胸ぐらいまで水位が上がったところもありましたが、倒壊することなく、修繕程度で酒造りを継続することが出来ました。

・1800年代半ばからは、鹽竈神社の御神酒屋も兼ねています。大きな神社にはだいたい御神酒屋があるのですが、通常、御神酒屋は1つの神社に1つの酒蔵です。鹽竈神社は仙台藩主伊達氏からの崇敬が篤かった神社であったため、何かあって御神酒が造れないと困るということで、弊社と同じ塩竃市内にある阿部酒造店さんとの2社が塩釜神社の御神酒屋として明治時代まで続きました。

・本蔵は街中にあり手狭な場所でしたので、30年ほど前にブルーインパルスで有名な松島基地のある東松島市(当時は大和町)に第二工場を造りました。現在、2拠点で酒造りやお酒の瓶詰めを行って出荷しています。

・昭和初期、塩竃市内に佐浦家が所有していた、通称「佐浦山」と呼んでいた丘で、桜の木がたくさんあり、お花見をしていました。地域の皆さんに対するサービスでもあるのですが、お花見の場所として開放することで、商売に結びつけていたようです。

・本社事務所は、2008(平成20)年に新築したのですが、玄関は通常の造り酒屋とは違う趣になっています。明治維新前は神仏習合で、鹽竈神社も真言宗の法蓮寺が別当寺として管理していました。明治維新の廃仏毀釈で建物が取り壊されたり、移築されたりした際に、法連寺の「向拝」という入り口の玄関部分が南宮(多賀城市)の慈雲寺に譲り受けられ、同寺の本堂玄関として移築されました。その後、慈雲寺本堂を建て替えることになり、向拝も解体・廃棄されることになりましたが、NPOなど関係者の尽力により2008(平成20)年に新しく事務所を建てるときに移築復元されました。

・塩竃は、もともとはリアス式海岸の入り江のような地形のため平地が少ないです。鹽竈神社は丘の上にありますが、丘の下は入り江だったところを埋め立て、平地を作って街が発展しました。歴史のある街ですが、狭いところに建物が集中していたため、火災も多く、歴史を体感できるような建物がなくなってしまっているので、事務所の玄関も観光スポットの1つになっています。

◆ 浦霞という酒銘

・浦霞という酒銘は、大正末期から使い始めました。それまでは「八雲」、「富正宗」、「宮城一」という銘柄名を使用していたのですが、大正末期から浦霞という銘柄名を使うようになりました。出典は塩釜の春の訪れを読んだ鎌倉時代の三代将軍実朝が詠んだ歌になります。

塩竃の浦の松風霞むなり 八十島かけて春やたつらん

(源実朝 1192年~1219年)

「塩竃の海に吹く風の音が優しく霞んで聞こえるようだ 湾内の島々も一斉に春を迎えたのであろうか」

浦=BAY 霞=MIST → 浦 霞=MISTY BAY

・「浦の松風霞むなり」から浦霞という酒銘になりました。因みに、実朝は一昨年の「鎌倉殿の十三人」に登場しましたが、将軍でありながら歌人であったということで、「金塊和歌集」という歌集を作っています。700首前後の歌が収められ、「金」は鎌倉の「鎌」の金偏をとったもの、「槐」は「槐門」の略で大臣を表しています。 つまり、鎌倉右大臣である源実朝の歌集ということになります。その中で塩釜を詠んだ歌が春秋それぞれ一句あります。浦霞は春の歌からとったので、春のほのぼのとした酔い心地を表現したいと考えています。

◆ 浦霞の酒質

・浦霞の酒質ですが、目指しているところは「品格のある酒造り“Classic and Elegant”」という言葉で説明しています。

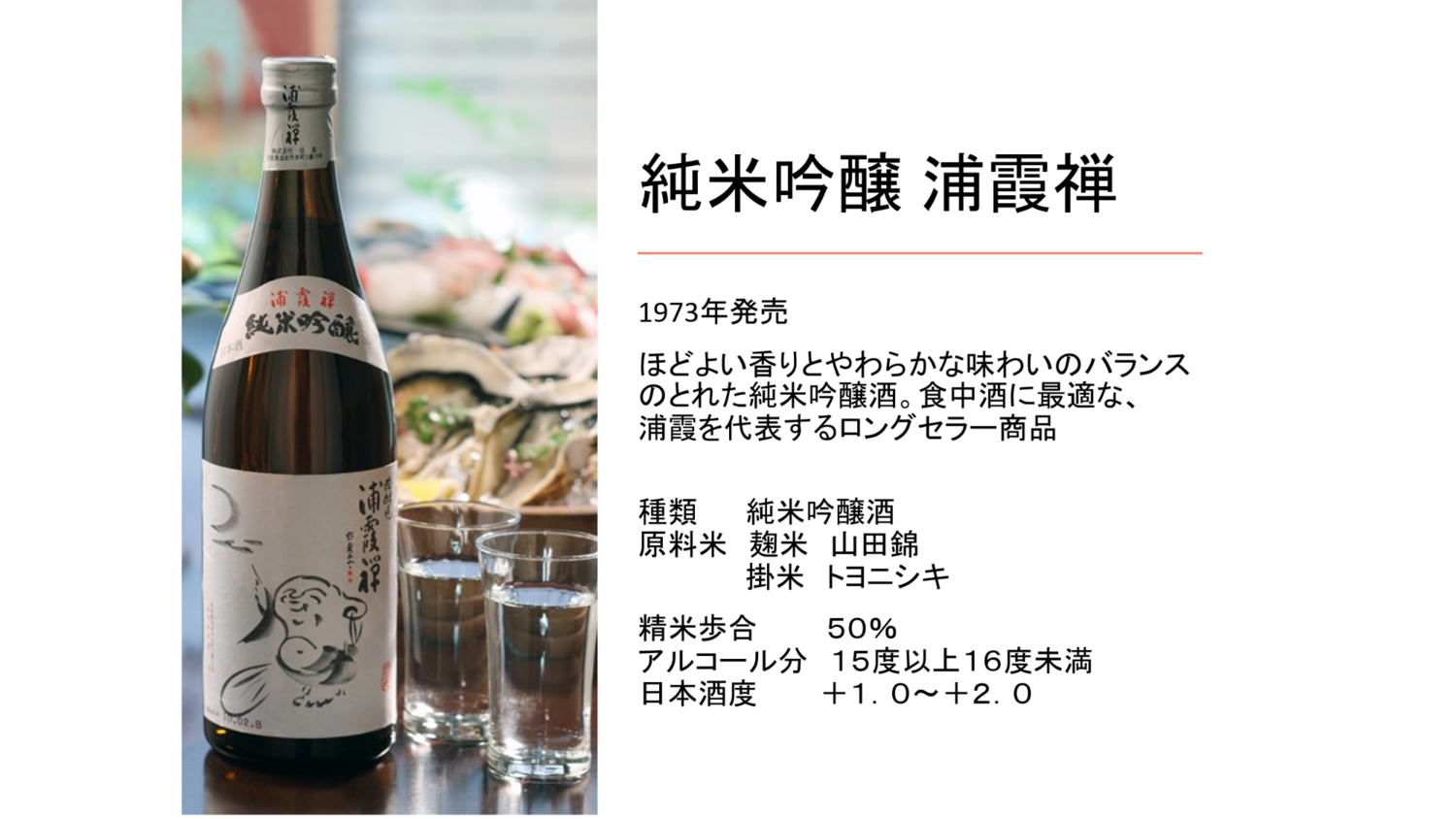

・味と香りの調和の取れた食中酒で、香り高く淡麗でありながらも、米の旨味が程よく感じられる飲み飽きしない酒質を目指すということで酒造りをしています。看板商品の浦霞禅ですが、新鮮な海の幸によく合うと思っています。

◆ 浦霞の酒造りの方向性~地域性へのこだわり~

・酒造りの方向性として、1つは地域性へのこだわりです。

▼高品質な米どころ宮城の米

・宮城県はササニシキなど米どころとしても有名で、地元の米を使った純米酒造りを推進しようということで、宮城県酒造組合が昭和61年から全国に先駆けて「純米酒の県宣言」をしました。弊社で使っているお米の9割は地元の宮城県産を使っています。残り1割は兵庫県の山田錦です。酒造好適米としては「蔵の華」、最近ですと「吟のいろは」が開発されています。一般米ですと、「トヨニシキ」、「まなむすめ」、「ササニシキ」などを使っています。

・現在、宮城県内で作付けが多いのは「ひとめぼれ」です。昨年から令和の米騒動といわれていますが、平成5年に東日本(特に東北)は不作(凶作)で、11月になっても、その年の原料米確保の目途が立たなかったことがあります。夏は本当にどんよりとした曇り空で気温も低く、宮城県、岩手県で非常に原料米が採れなかった年でした。ササニシキは冷害に弱い品種だったので、その年を境にしてササニシキ中心からひとめぼれ中心に切り替わりました。ササニシキは、粘り気があまり多くなく、 程よく口の中で解けるので、お寿司用のシャリとして非常に人気があり、今でも根強いファンがいます。もっとも、作付けが少なくなっていますので、調達に苦労することがあります。

・弊社では日本酒をベースに和のリキュールも造っています。梅酒やゆず酒など地元産の原料を使います。地元産の原料を使って、皆さんに楽しんでいただけたら幸いです。

▼地域性の表現と多様な商品づくり

・松島湾に「寒風沢」(サブサワ)という島があり、塩竃町内で唯一水田が残っているところです。

・島での米作りは、雨水を水田に貯めて使っていますが、雨水のみで育てられて天日干ししたお米で造った「寒風沢」という純米吟醸を発売しています。

・2011年の東日本大震災で被害を受けた後、復活したのですが、田植えをする人が減少し、タンク1本分のお米をなんとか調達している状況です。

・地域らしさを表現した商品ということで、「MIGAKI-ICHIGO」を使ったリキュールを販売しています。この苺は、宮城県山元町という仙台より南の沿岸で作られています。東京の百貨店でも扱っていると思いますが、ダイヤモンドのマークで、「食べる宝石」ともいわれています。

・山元町は、東日本大震災前まで苺の産地だったのですが、津波で壊滅的なダメージを受け、一部の生産者は北海道に移って苺作りを続けています。その時に山元町出身で、東京でIT関係のビジネスをしている若手経営者が元々実家も苺作りをしていたことから、ぜひ苺作りを復活させたいということで、ご自身のビジネスであるIT技術も活用しながら苺栽培を始めました。「MIGAKI-ICHIGO」とは、品種ではなくブランド名で、一粒千円程度で販売されているものもあります。

・蔵では、そのことに感銘を受け、商品を開発することとなり、この苺を使って純米大吟醸につけ込んだリキュールを造ることになりました。商品開発の方向性としては、「食べる宝石」といわれる「MIGAKI-ICHIGO」のブランド力と、「最高峰の酒米」である浦霞の組合せによる高品質なリキュールです。

・純米酒ベースのハーブリキュール「カモミール」も造っています。

・第二工場がある東松島市内の矢本蔵に隣接する赤坂農園さんが、東日本大震災後に土砂提供した牧場跡地にハーブ園を設立し、環境整備を進め観光誘客にも取り組んでいます。

・そこで、地域風土の発信、地域振興の一助とすべく、地元産ハーブを使用した日本酒ベースのリキュールを企画・開発しました。2020年10月に試験販売し、2021年11月より本格発売となりました。クラウドファンディングを活用し、目標金額30万円のところ、49万円のご協力をいただきました。

◆ 浦霞の酒造りの方向性~最高品質の追及~

・酒造りのもう一つの方向性としては、最高品質の追求です。浦霞は南部杜氏の酒です。宮城県の蔵には岩手県から南部杜氏が酒造りに来ていました。浦霞に関しては戦後まもない昭和24年から吟醸造りに優れた技量をもっていた平野佐五郎という南部杜氏と甥の平野重一杜氏が一緒に蔵入りして浦霞の酒造りを担いました。2名の杜氏が腕前を存分に発揮して鑑評会等でも良い成績を収めることになり、浦霞の名前をまずは業界の皆さんに知っていただくことができました。

・戦後まもない頃、お酒は造れば造っただけ売れた時期でしたが、吟醸酒はまだ鑑評会用のお酒で、一般に販売して皆さんが楽しんで飲むようなお酒ではなかったため、販売ペースとしては泣かず飛ばずみたいな時期だったようです。もっとも、そういった技術の蓄積が後々の地酒ブームが到来した際に皆さんにその品質を知っていただき、浦霞が飛躍するきっかけになりました。

・平野佐五郎杜氏、平野重一杜氏は岩手県出身、現在、本社蔵総括杜氏を勤めている小野寺邦夫も岩手県出身、本社蔵、矢本蔵を担っている2人の杜氏は宮城県出身ですが、南部杜氏の資格も保有しています。優れた杜氏が存在し、南部杜氏流の酒造りが浦霞の酒質の特徴です。

・平野佐五郎杜氏、平野重一杜氏のモットーは基本に忠実な丁寧な酒造りで、杜氏の経験、五感に基づいた酒造りです。

・それに加え、科学的な分析を行いながら、しっかりと発酵状態も把握しながら品質管理を徹底して行うということで、平成になってから研究開発室を設置し、きめ細かな分析を行い、自社で酵母を培養しながら酒造りに取り組んでいます。

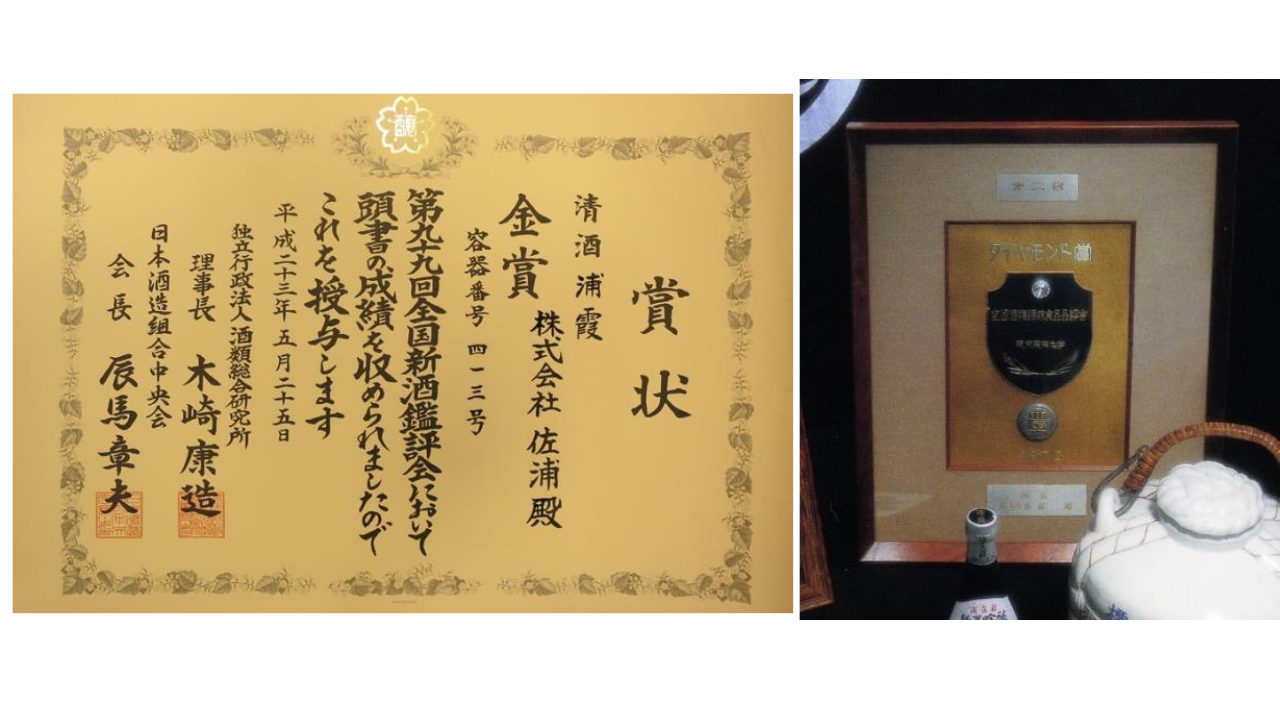

・そのような技術を蓄積した結果、南部杜氏の酒造りコンテストである「南部杜氏自醸清酒鑑評会」で、首席受賞(7回)や優等賞(67回)など全国でもトップクラスの成績を収めています。また、「全国新酒鑑賞会」でも本社蔵は金賞39回ということで、こちらも全国でも有数な成績を収めており、技術的な向上にもつなげています。

◆ 浦霞禅

・技術蓄積の結果、1つの象徴が看板商品である浦霞禅で、1973(昭和48)年に発売したロングセラー商品です。

・松島に瑞巌寺というお寺があり、この瑞巌寺は代々佐浦家と親しくさせていただいています。佐浦茂登(もと)という高祖母が瑞巌寺に水道を寄進したということで、瑞巌寺の本堂の裏には私の高祖母の胸像が立っています。

・瑞巌寺出身で本山の臨済宗妙心寺の僧侶が時々瑞巌寺に来られる時に佐浦家にも立ち寄って父と雑談をしていました。1972(昭和45)年頃、その僧侶から「フランスでは『禅』に対する関心が高まっていて、今度パリへ禅の布教に行くんですよ」と話を聞きました。父は「では、ラベルに禅画をあしらい、『浦霞禅』と名づけてフランスへ輸出するからPRしてください」と冗談半分で返したそうです。

・その会話がきっかけとなり、「良い酒を四合瓶に詰めて、それを『浦霞禅』と名付けて売り出そう」という冒険的な取組みに繋がり、ここに「浦霞禅」が誕生しました。当時は手続きが煩雑だったため、結果的にフランスへの輸出は叶いませんでしたが、1973(昭和48)年には国内で発売することとなりました。

・雑談から始まった話ですが、昭和40年代後半は高度経済成長時代が終わりに差し掛かっており、お酒も灘や伏見の大手銘柄が非常に出荷数量を伸ばしていた時期で、地方の酒蔵は厳しい時代でした。地方の酒蔵も何か特徴を生かした商品を出していかないと生き残っていけないということから、平野佐五郎杜氏、平野重一杜氏の吟醸造りの技術をベースにした市販酒を出していこうということで開発したのが浦霞禅です。

・当初はアル添タイプの吟醸酒でしたが、少しづつ純米酒が高品質な酒ということで広がり始めてきたので、純米吟醸に切り替え、その後、弊社を代表するロングセラー商品になりました。

・ラベルですが、妙心寺派管長の梶浦逸外老師に「禅」の書をお願いし、経済学者でありまた禅画家・禅芸術の研究家でもあった淡川康一氏の「布袋画」と組み合わせてラベルと化粧箱を製作しました。現在の「浦霞禅」の文字は、松島瑞巌寺百二十八世住職加藤隆芳老師に書いていただき、現在に至っています。

◆ きょうかい12号酵母について

・酒造りに対する技術の蓄積から登場したのが協会12号酵母です。日本醸造協会が明治時代から良い酒を造っている蔵から酵母を採取・培養して全国の酒蔵に酵母菌を販売しています。例えば、6号酵母は秋田の新政、7号酵母は長野の真澄、9号酵母は熊本の香露ということで、それぞれの蔵から採取されて培養された酵母です。

・1960年代の吟醸酒はリンゴやナシのような香りが一般的でしたが、吟醸造りの名人、平野佐五郎、平野重一が醸す酒は「イチゴのような香りを出した」と話題になりました。その噂が全国に広がると研究者や各地の酒蔵から杜氏らが続々と見学に訪れたそうです。

・この吟醸醪から、1965(昭和40)年頃に宮城県酒造協同組合醸造試験所により酵母が分離されました。佐五郎の希望もあって当初は県内の蔵元と佐五郎の弟子たちにのみ頒布された「平野酵母」「宮城酵母」と呼ばれるこの酵母を使った酒は、鑑評会で続々と好成績を上げていきます。その実績と評判を受けて、日本醸造協会が1985(昭和60)年に「きょうかい12号酵母」として登録されました。

・その後、吟醸酒の嗜好も時代とともに移り変わり、より華やかな香りが好まれるようになり、「きょうかい12号酵母」も次第に使われなくなっていきます。浦霞でも、その流れを汲む新たな酵母を自家培養して使うようになりました。

・しかしながら、「きょうかい12号酵母」発祥の蔵であるという誇り、消費者の皆さんに、吟醸造りの歴史の中で浦霞が歩んできた足跡を知っていただきたいという想いから、「きょうかい12号酵母」による酒造りを現代に復活させるプロジェクトを立ち上げました。

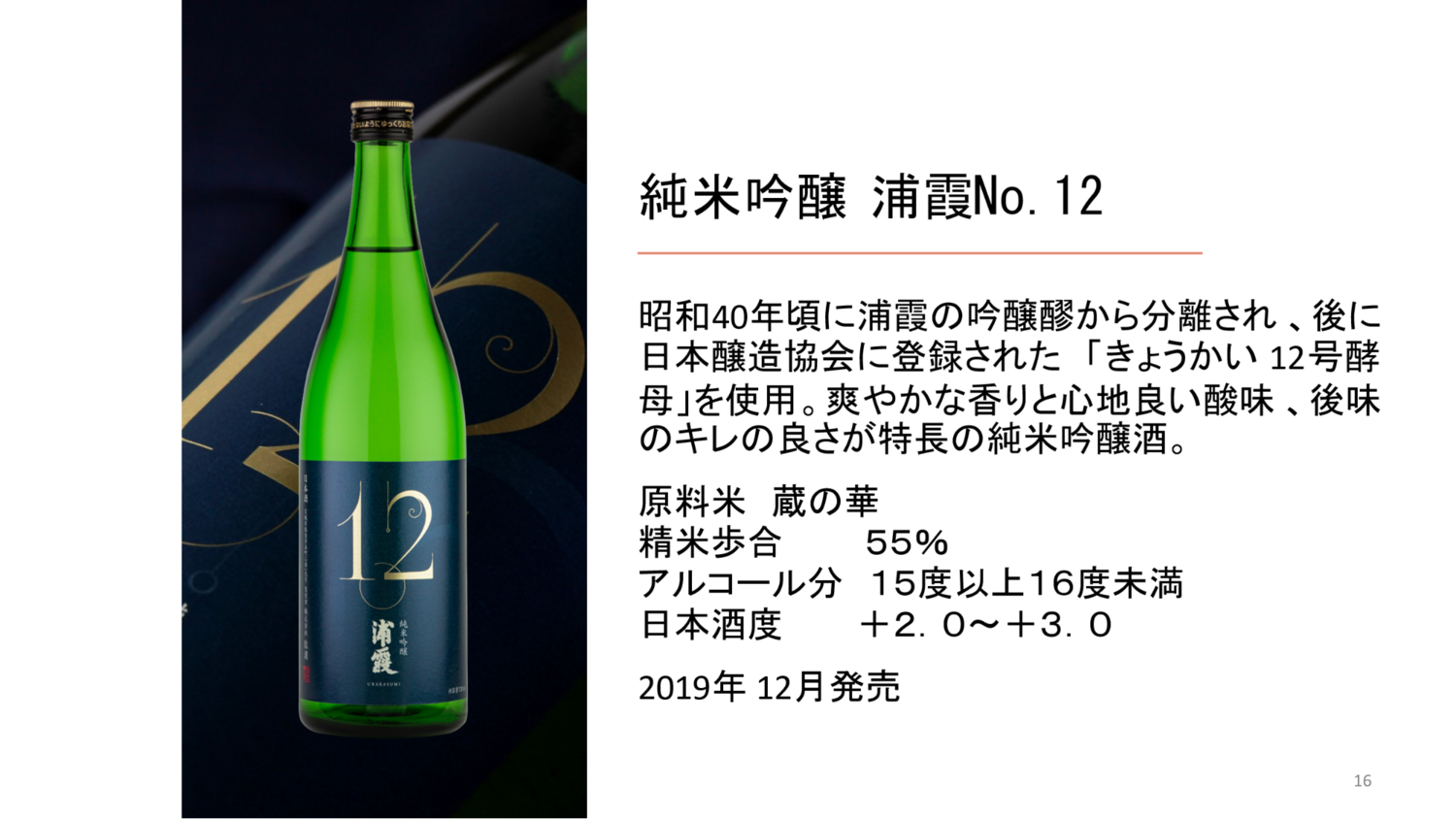

・第一弾商品として2019(令和元)年に「純米吟醸 浦霞No.12(トゥエルヴ)」、続いて2021(令和3)年に「純米大吟醸 浦霞No.12」を発売しました。

・時計の針をモチーフに数字の「12」をあしらったロゴデザインも特徴的で、復活して新たな時を歩み始めた「きょうかい12号酵母」を表現。「12」の字体は人にとって最も安定した美しい比率とされる黄金比を活用して構成し、味と香りのバランスの取れた酒質を目指す浦霞の方向性を表しています。

・「きょうかい12号酵母」によって生まれる酒質は、現代の嗜好に対して酸味がやや高いため、甘みが出て柔らかく仕上がるよう麹造りも工夫して、酸をあまり感じさせない酒質になる造りを行っています。その特徴的な酸味をうまく使うとキレのある酒に仕上がりますが、失敗すると酸が際立ち過ぎる。酸味のコントロールが腕の見せどころで、杜氏たちは日々酵母と格闘しています。

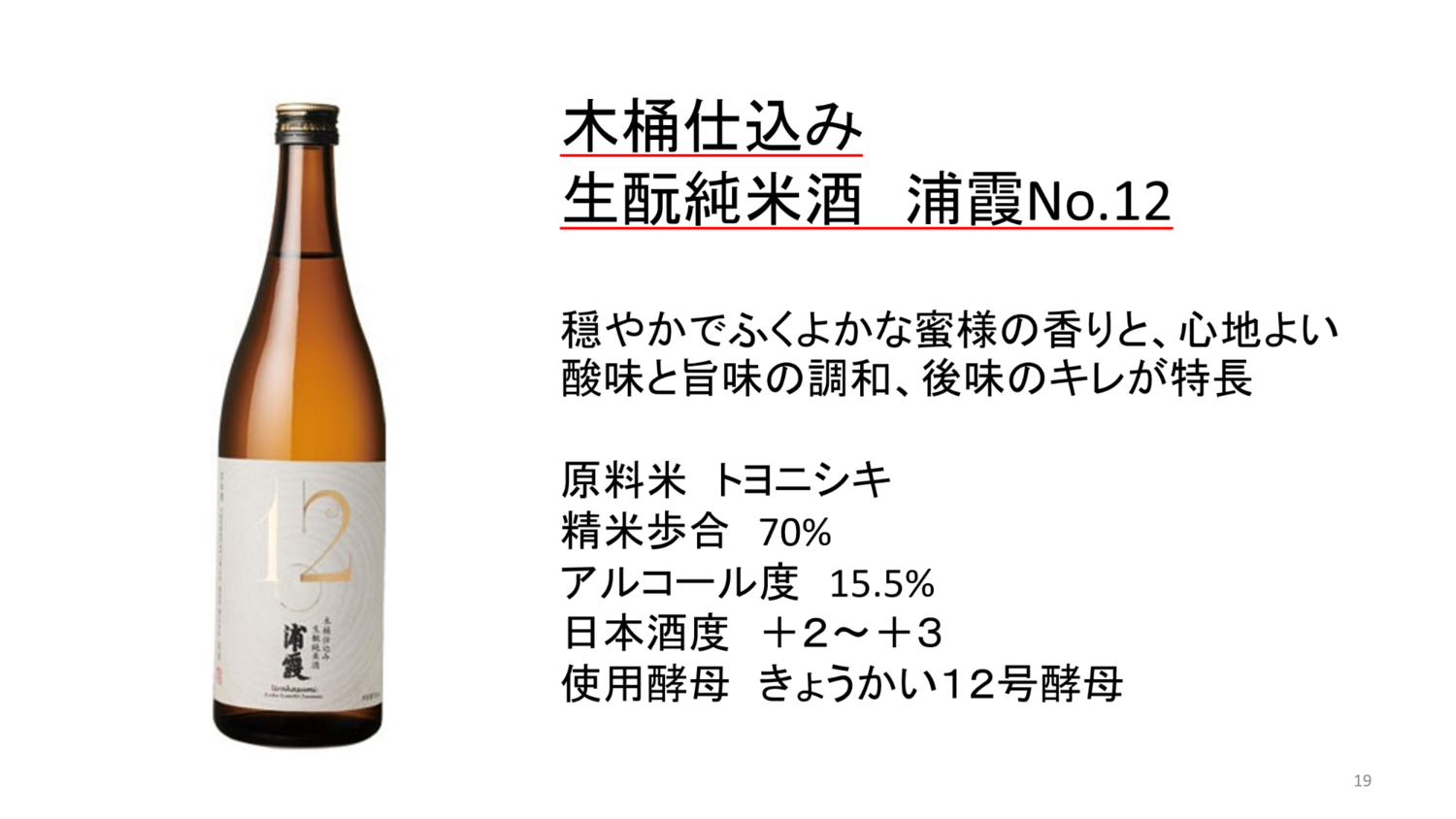

・2023(令和5)年には、「木桶仕込み 生酛純米酒 浦霞No.12」をリリースしました。これも浦霞にとって新たな挑戦となりました。酒母を仕込む際に雑菌が繁殖しないように醸造用の乳酸を添加する造り方を速醸といい、現在の一般的な手法。それを行わずに造るのが生酛(きもと)です。蒸米の温度の下げ方や仕込み水の量、品温管理が速醸とは異なり、仕込みに難しさも伴いますが、生酛の酒母には力強さがあります。雑味となる要素を複雑な味わいに変え、膨らみも生み出し、酸のキレもありながら奥深さを感じられる酒に仕上がりました。

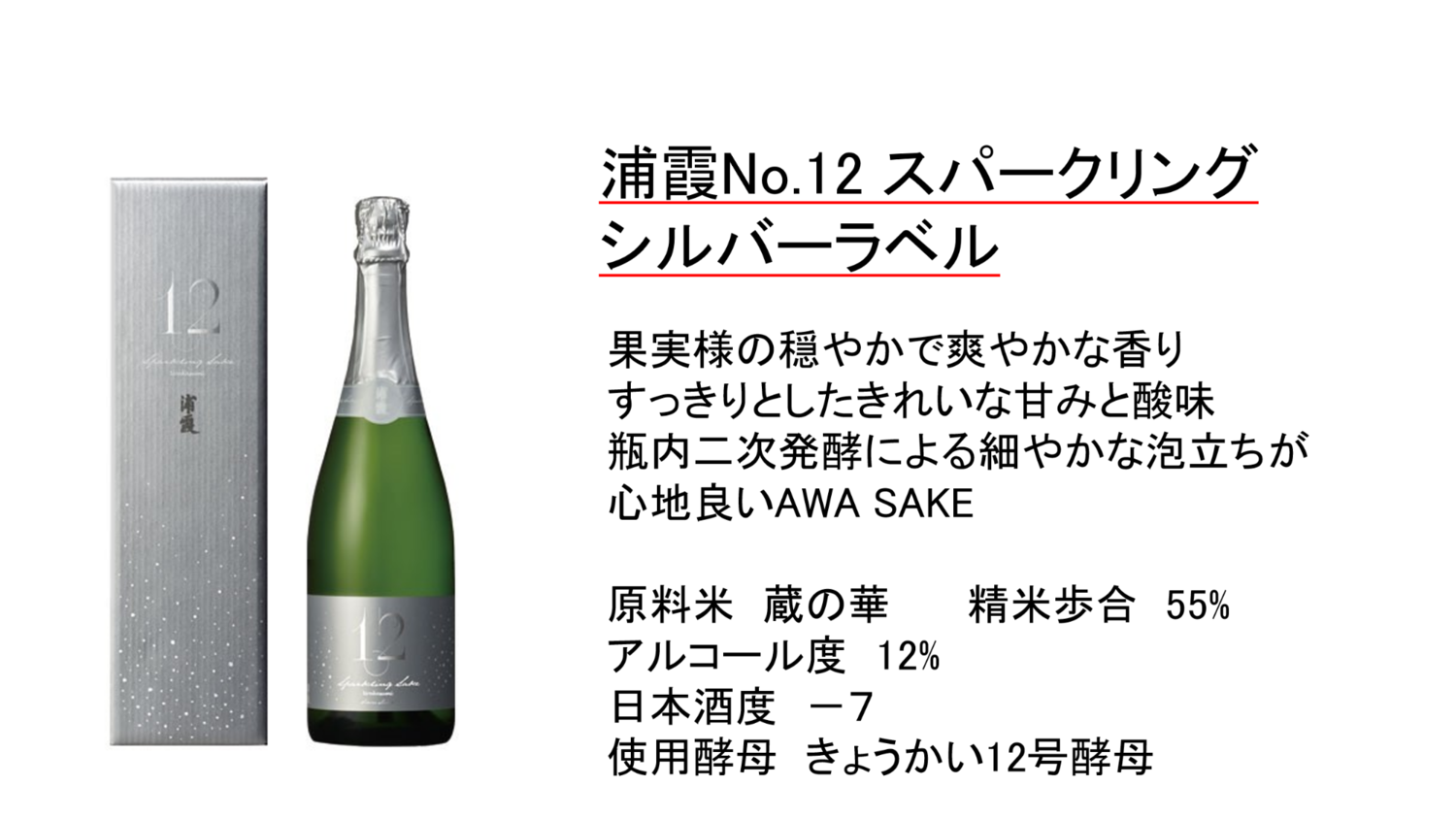

・同じく2023(令和5)年には、「浦霞No.12スパークリング」を発売しました。看板商品の「浦霞禅」に対して、「浦霞No.12」は商品“群”として展開し、その幹を太くしながらもう一つの柱に育てていきたいと考えています。

◆今回のお酒について

・3種類のお酒の説明です。

・皆さんと浦霞を楽しむ機会をいただいたことを非常に光栄に思います。また、昨年12月に伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されたことも含めて乾杯したいと思います。

乾杯!

◆最後はみんなで集合写真

・毎回、恒例の集合写真です。今回はカフェ・サルバドル ビジネスサロンでの開催ですので、いつもと雰囲気が異なりますね!

◆まとめ

・社会人数年めに、初めて「浦霞禅」を飲んで興奮したことが思い出されます。佐浦家の歴史や浦霞の酒造り、特に「浦霞禅」の誕生秘話を知ったことで、味わいも深まりましたね。ぜひ、地元塩竃で、海鮮を肴に浦霞を飲みたいものです。その節は、蔵に寄らせてください。

佐浦さん、ありがとうございました!

<イベント前には渋沢栄一翁が生涯大切にした佐渡の縁起石「赤石」にタッチして運気アップ!>

******************

▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)

人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。

・Facebook

・Instagram

・X(旧Twitter)

×

兜LIVE!について

運営 |

一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |

|---|---|

代表者 |

藤枝昭裕 |

住所 |

〒103-0026 |

連絡先 |

support@kabuto-live.com |