2025.08.14

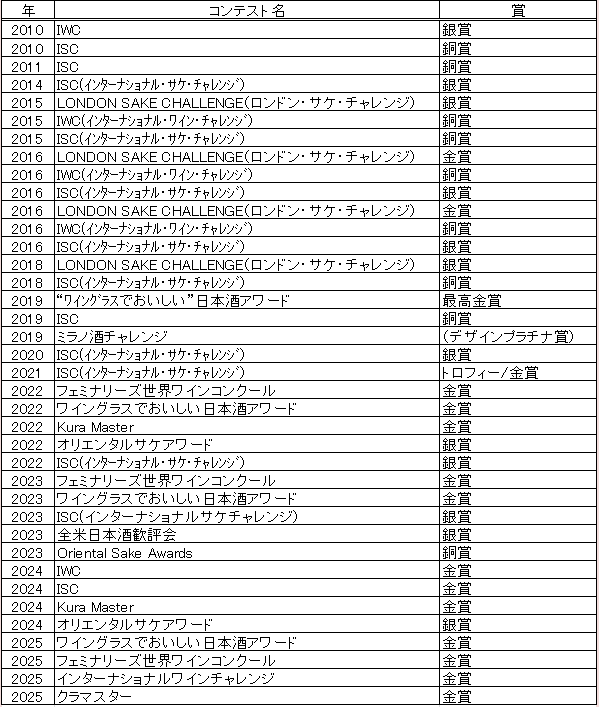

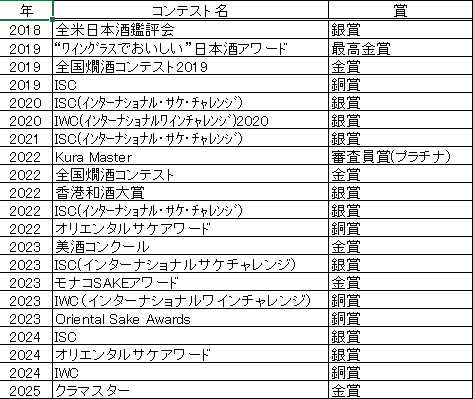

【蔵元トーク】#76 天壽・鳥海山(秋田県由利本荘市 天寿酒造)

こんにちは!

兜LIVE編集部です。

7月5日(土) 、『日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ』を開催しました。

今では国際金融都市といわれる日本橋兜町。

江戸時代には日枝神社の門前町として栄え、酒問屋で賑わっていた「日本酒の聖地」でした。

東京証券取引所において、上場時の5回の鐘撞は、酒の原料である五穀豊穣にちなんでいるとのこと。

平日は賑わうこの兜町に、休日にも人が集まってもらいたい。そんな願いから日本各地の蔵元を招き日本酒について学び、味わい、楽しく交流し、その魅力を、兜町の魅力といっしょに広め、お酒が地域と人をつなぐ場所...。そんな場所に発展するように願いを込めて、毎月1回日本酒セミナーを開催しています。

今回は、秋田県由利本荘市で「天壽」、「鳥海山」を醸す天寿酒造代表取締役社長大井永吉さんをお迎えしての開催でした。どんなお話をお聴きできるのか楽しみです。

◆ はじめに

・ご紹介いただきました天寿酒造の大井永吉と申します。本日はよろしくお願いいたします。

・地元の由利本荘市矢島町に「東証上場の森」というものがあります。これは東証が株式会社になった際の初代社長が矢島町出身の土田さんでした。矢島町では有名な土田三兄弟で、長男が警視庁総監、二男が歴史学者で国立歴史民族博物館長、三男が東証の社長でした。それがご縁で「東証上場の森」記念事業として、矢島町で植林され、昨年、20周年記念セレモニーで平和不動産株式会社土本社長が来られた時に、「ご縁があるのに、なぜこれまで蔵元トークに声掛けしてくれなかったのですか(笑)」という話をしたところ、本日実現した次第です。

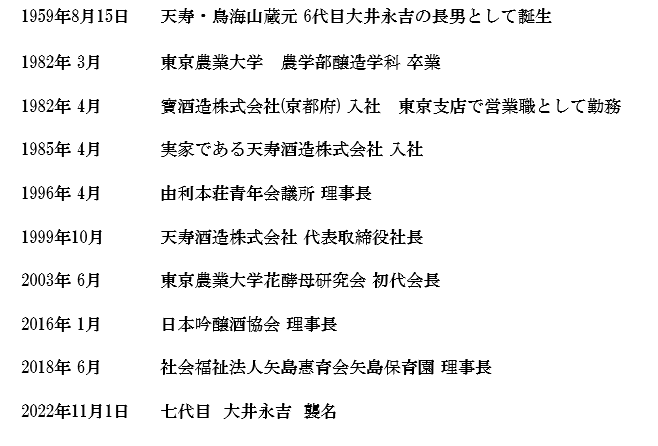

◆ 自己紹介

・私は農大出身で、宝酒造が社会人のスタートでしたが、なんと昭和通りと永代通りの交差点にある宝酒造東京支店でした。もう40年前のことですが、今日ここに来る時に、この辺も随分変わったと思いながら歩いて来ました。3年ほど東京都内の営業をやりましたが、ちょうど最初の焼酎ブームで何をやっていたか分からないくらい忙しかったです。毎晩23時に営業を終え、時には朝5時とかもあり、フレックスはありませんでしたので、朝9時には会社に行って、近くにある首都高の下にある駐車場の営業車に乗って寝るというような生活をしていました。

・蔵に戻ってほぼ40年、社長になって25年です。我が子は三姉妹で、5年ほど前に三女が婿を連れて来てくれたので、次の世代に渡すための準備をしているところです。

・吟醸酒協会の理事長は、現在の南部美人・久慈社長の前にやらせていただいておりました。我々の世代の仕事は、戦後三倍醸造酒や安売りで地に落ちた日本酒の付加価値を、吟醸酒や純米吟醸酒などを通じて本来の付加価値に気づいてもらい、日本酒を復権すること。海外にもその価値をワインなどに負けないものだとアピールすること。そのことが吟醸酒協会の活動でもありました。

・農大の花酵母をご存知ですか。この花酵母研究会を立ち上げるときの初代会長をやっていたのですが、この話だけでもたっぷり1時間は必要になります。日本酒の本来の多様さの復活活動でもあるのです。ぜひ、農大花酵母研究会のHPをご覧ください。

・変わったところでは、現在、地元の保育園の理事長をやっています。地方の文化や地域おこしなど多岐にわたる活動に参加しております。

・名前は代々襲名していて、2021年に父が亡くなったことから、現在、七代目の大井永吉です。

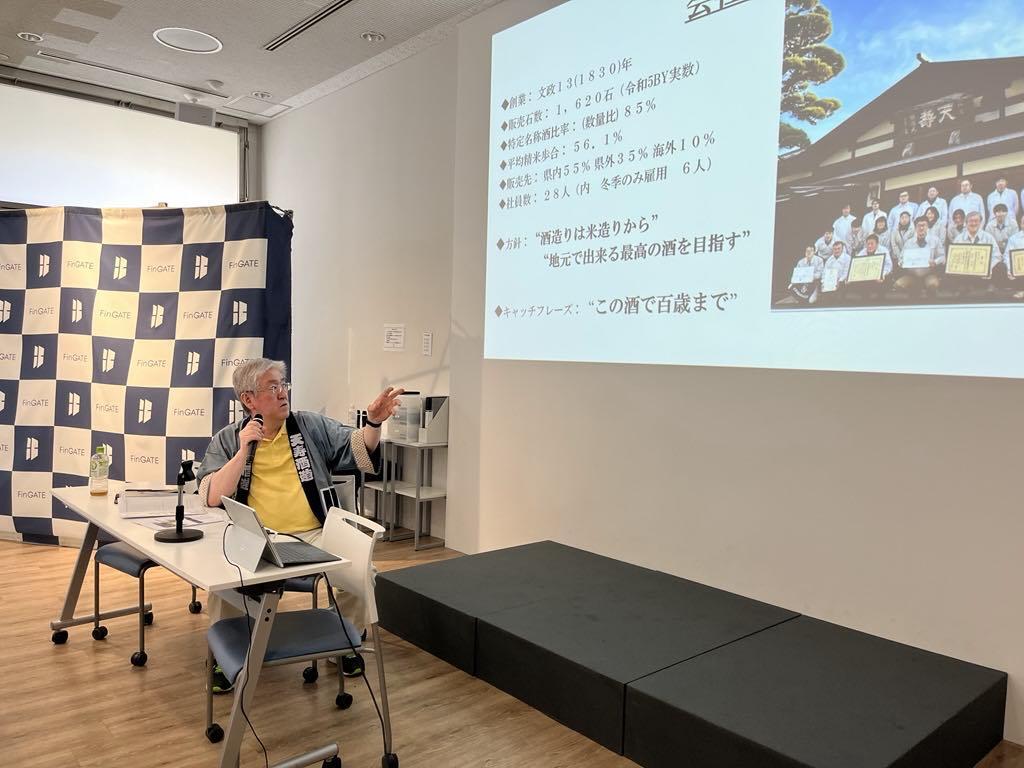

◆ 会社概要

・1830(文政13)年に創業して、この春に195回目の造りを終えました。写真の建物は、玄関の扉などいろいろ改築はしていますが、築200年を過ぎました。本家記録に「文政13年8月16日大井永吉家創業」と残っています。

・販売石数は、私が蔵に戻って来た時は1万石でした。現在は1620石(令和5BY)で、数量では5分の1以下になりましたが、売上額は半分ぐらいです。

・特定名称酒比率は85%、平均精米比率は56.1%です。

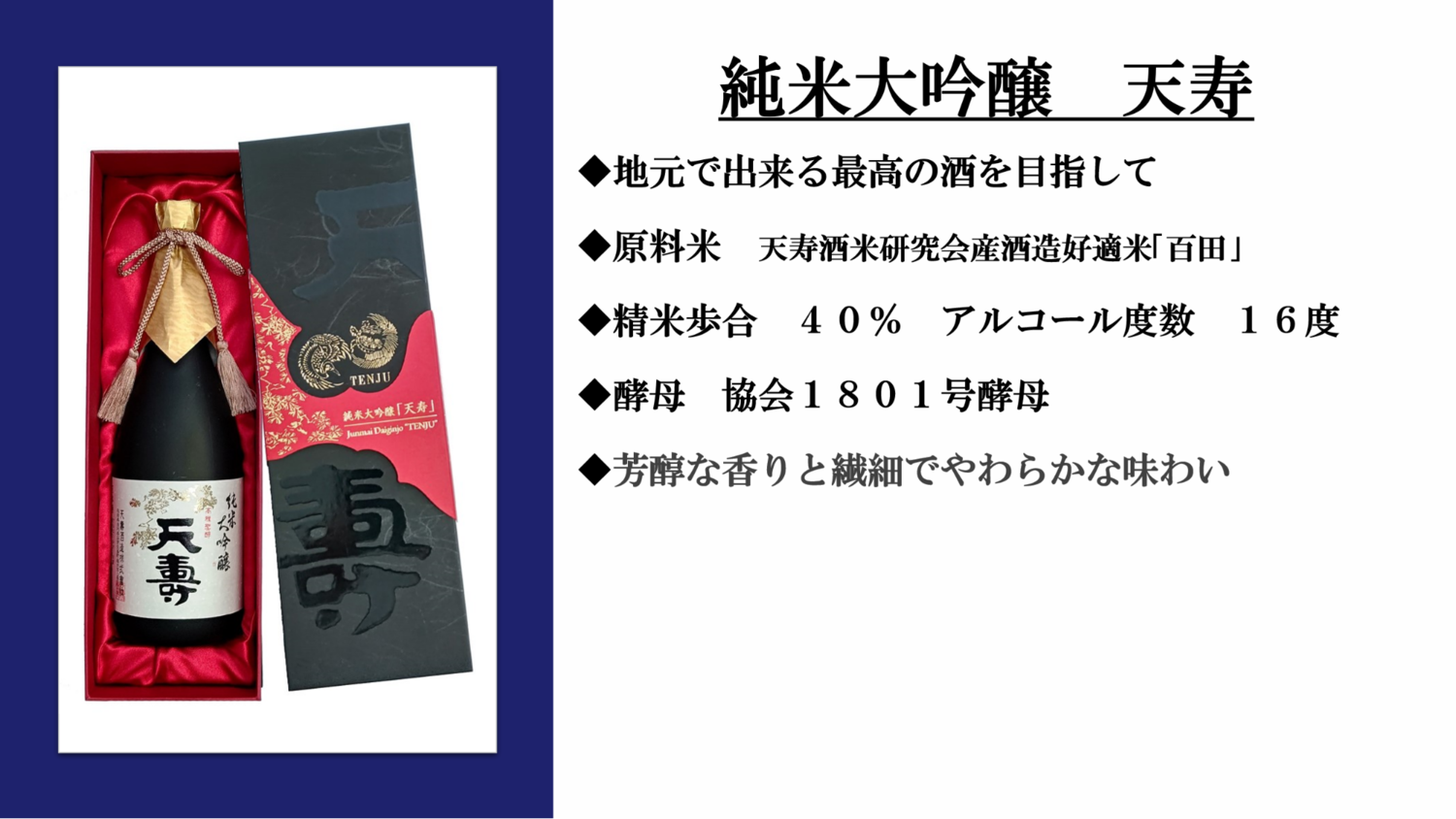

・方針

“酒造りは米造りから”

“地元で出来る最高の酒を目指す”

・キャッチフレーズ

“この酒で百歳まで”

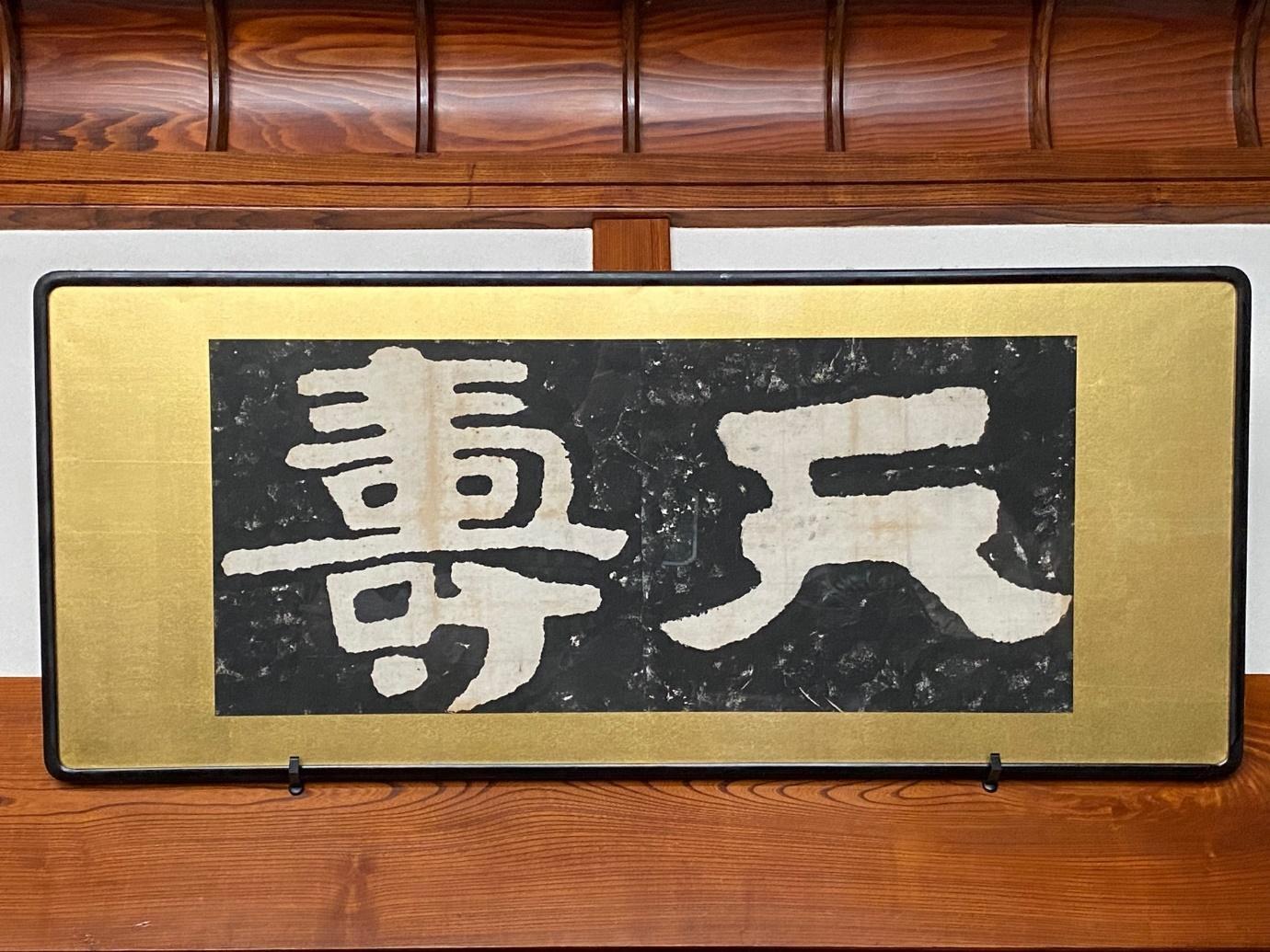

◆ 天壽

・銘柄名にもなっている「天壽」という文字ですが、最近、若い方々から「なんて書いてあるのですか」とよく聞かれます。天壽の字は2000年もの昔、中国山東省泰山の磨壁に刻まれた金剛経から写したものです。百歳までも幸せに生きるという意味ですが、ここでは、天寿を飲むお客様の長寿・健康で長生きすることを願うという意味で、昭和元年から使っています。

◆ 蔵のある場所

・秋田県は本州の北から二番目にある県で、岩手県と隣り合っています。蔵は、由利本荘市にあり、同市の面積は、1,209.60平方キロメートル(東西約32.3キロメートル、南北約64.7キロメートル)で秋田県の面積の約10.4%を占め、東北一の面積です。また、県内では比較的温暖な地域ですが、海岸部と山間部では気候条件が異なり、特に冬季においては積雪量に差がみられます。

・地図に「鳥海山2,236m」と記載されていますが、鳥海山は山形県と秋田県の県境にあり、東北で2番目に高い山です(なお、一番高い山は、福島県にある燧ヶ岳<ひうちがたけ>です)。その麓の登山口である矢島町に蔵があります。

・鳥海山は日本百名山の一つで、猛烈に雪が多く、水の山として有名です。富士山型で右側(西側)が日本海です。日本海から20kmで山頂で、北前船が定期的に運航されるなど日本海側が物流の中心だった頃の陸標でした。現在、飛行機も北海道行きは鳥海山上空を通過していきます。レーダーだけではなく、鳥海山は目視する目標として非常に有効だそうです。

◆ 水

・鳥海山は水の山と申し上げましたが、「元滝」という滝は上流に川がなく、すべて湧き水です。このような滝があちらこちらにあります。

・獅子ヶ鼻湿原に「出つぼ」という湧き水の出ているところがありますが、毎分7トンの水が出るそうです。水力発電所といったら、通常ダムがありますが、湧き水だけで水力発電ができます。いかに湧き水が豊富かということです。

・鳥海山から矢島町に湧き水(地下水)が来るまでに70年から80年かかっているそうです。矢島町の井戸は8メートルと浅いです。隣り町では温泉が出ますが、矢島町では温泉が出ません。鳥海山の周りの岩盤が深くなったり浅くなったりしていて、深いところには温泉が出ますが、浅く盛り上がっているところはマグマの影響を受けないので、温泉は出ないです。

・水はそれだけの年数をかけて出て来るので、柔らかくなるそうです。由利本荘地区には雪の茅舎・由利正宗さんや飛良泉さんがありますが、飛良泉さんは海から100メートル、雪の茅舎・由利正宗さんも旧本庄市で海に近いところにあるので水が硬いです。

・天寿の酒は甘いといわれて、浜の方は辛いといわれておりました。しかし、お酒を分析すると糖分には差がなく、水の柔らかさと軟水であることで随分とお酒の味に影響が出るということです。

◆ 天寿の酒造りは米造りから

・天寿では100%契約栽培の米を使っています。契約栽培グループである天寿酒米研究会産は美山錦17.2ヘクタール、秋田酒こまち6.1ヘクタール、一穂積0.6ヘクタール、百田1.2ヘクタールの計25.1ヘクタールです。百田は秋田県で一番新しい酒造好適米です。

・秋田県産以外の米は、出品酒でタンク2本分山田錦で酒を造っていますが、この山田錦は兵庫県多可町にある秋田村という契約農家の集団(村米制度※)で作っています。村米制度で秋田県酒造組合という団体として初めて多可町と契約し、契約栽培という形で100%買い取っています。

*明治時代に灘の酒造家と播州地方の特定の農村との間で結ばれた、酒米の契約栽培制度のこと。酒造家は良質な酒米を安定的に確保し、農家は安定した販売先を確保できる。

・秋田村は、多可町の生産者50数名が「秋田県の蔵元に高品質の山田錦を」との思いを込めて作り育む田んぼと団体の愛称です。平成23(2011)年に開村し、本年で14年目に入りました。

・契約栽培の組織として、天寿酒米研究会があります。

・蔵に戻って数年後には、年間500石ずつ減っていくような感じで、どうすべきか分からず、とにかく良い酒を造ることに専念しました。六代目の父には「酒造りは米作りから」という信念がありましたので、1983(昭和58)年から、地元で全量買うので酒造好適米を作ってほしい(契約栽培をしてほしい)と天寿酒米研究会が蔵人3人から始まりました。こうした動きをスタートした次の年(1985年)に私が蔵に戻りましたので、入社2年目からは私が農家を訪問し、酒米を作ってほしいというお願いをしました。

・食糧管理法をご存じない方もいるかもしれませんが、食糧管理法は戦争時代にどうやって国民のために米を確保するかという法律で、平成7年まで専業農家が作った米を全量買い取っていました。米が余っても全量を買い取る、米の質が良くても悪くても全量買い取るという仕組みです。それがなくなった段階では、農家にしてみれば梯子を外されたような心境だったと思いますが、当然ながら美味しくない米は買ってもらえなくなりました。

・食糧管理法廃止前は、黙っていても買ってもらえるので、契約栽培をしてもらうのは難しかったのです。酒米は普通の米より丈が長く倒れるリスクがあるので、作るのが面倒だったことに加え、収量も普通米だと10俵取れるところ、8、9俵しか採れなかったことも作るのを嫌がられた要因でした。蔵に帰ったばかりの小僧が地元のベテラン農家さんを説得しなければならないのですから、本当に大変なことでした。平成7年に食糧管理法が廃止されてからお願いに回った農家さんは、割と簡単に作ってくれるようになりました。40年以上継続している契約栽培は現在も天寿酒米研究会として頑張って取り組んでおり、2,000俵以上の米を作っています。

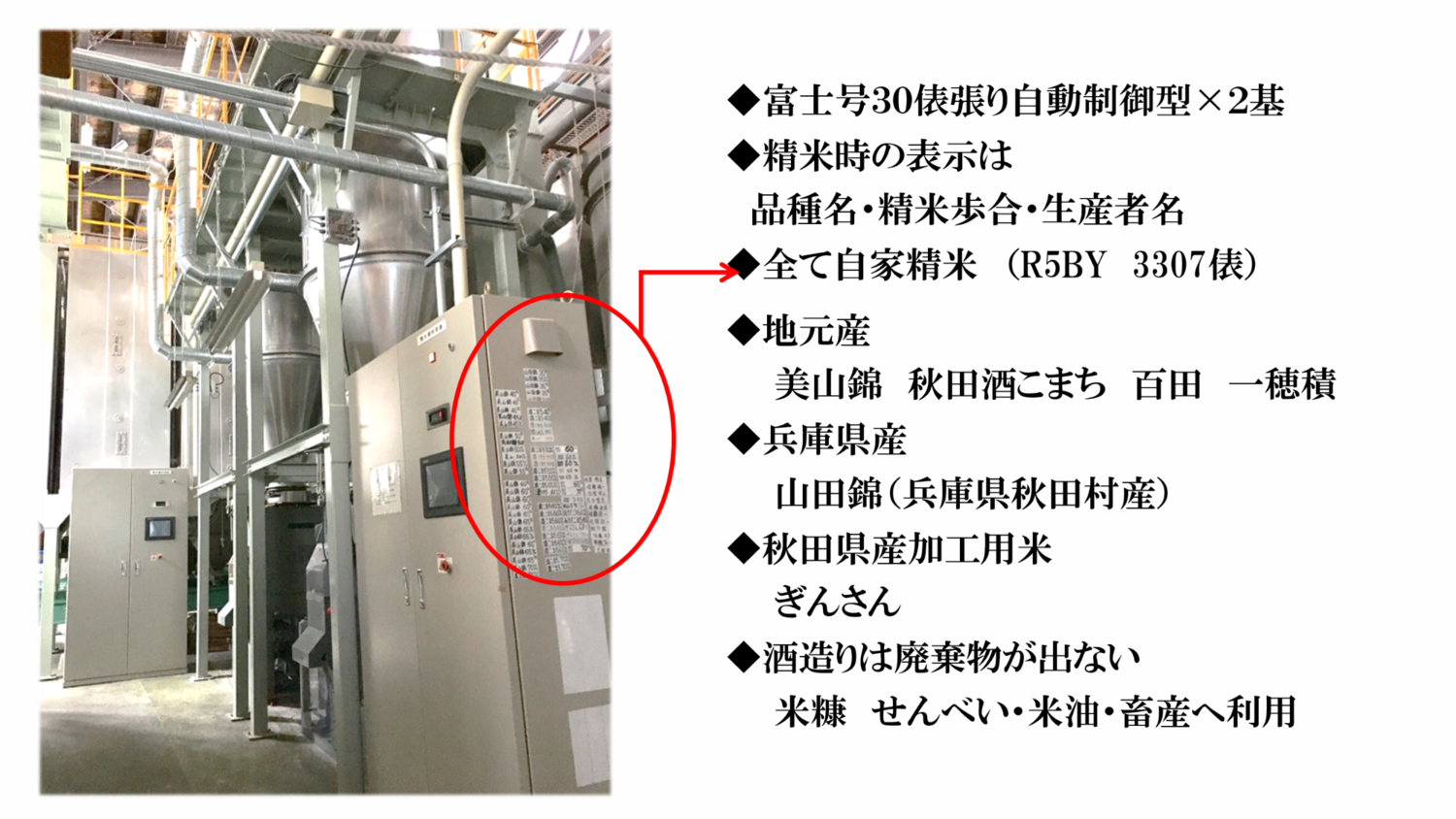

・下の写真は7月初ののどかな風景ですが、それぞれの農家が自分の育てた稲を持ってきて、田植えがどういう状況にあるのか(水を切る時期はいつか、追肥をするならいつ作業するか等)を指導者に色々と分析・指導してもらいます。天寿は自家精米ですが、品種と精米歩合のほかに、誰が作った米なのかも確認しています。Aさんの作った山田錦を何パーセントにするかとか、今年一番良い美山錦はBさんの米だから、それで美山錦の大吟醸を仕込むとか、全量を成分分析しており、そういった努力をしていかないと良い米はできないということです。

・山田錦はいろいろな県で作っていますが、山田錦の原種を保存するための活動は兵庫県の全農でしかやっていません。山田錦は山田錦の花粉しか受けないわけではないので、品種が混ざっていきます。自分の子供、孫、ひ孫になるにつれ、血は繋がっていますが、随分異なった種類になります。最近は東北でも山田錦を作っていますが、米は実がなれば良いということではなく、どういった品質なのかもしっかり確認していかないといけません。

◆ 天寿の酒造り~精米から貯蔵・熟成まで~

▼精米

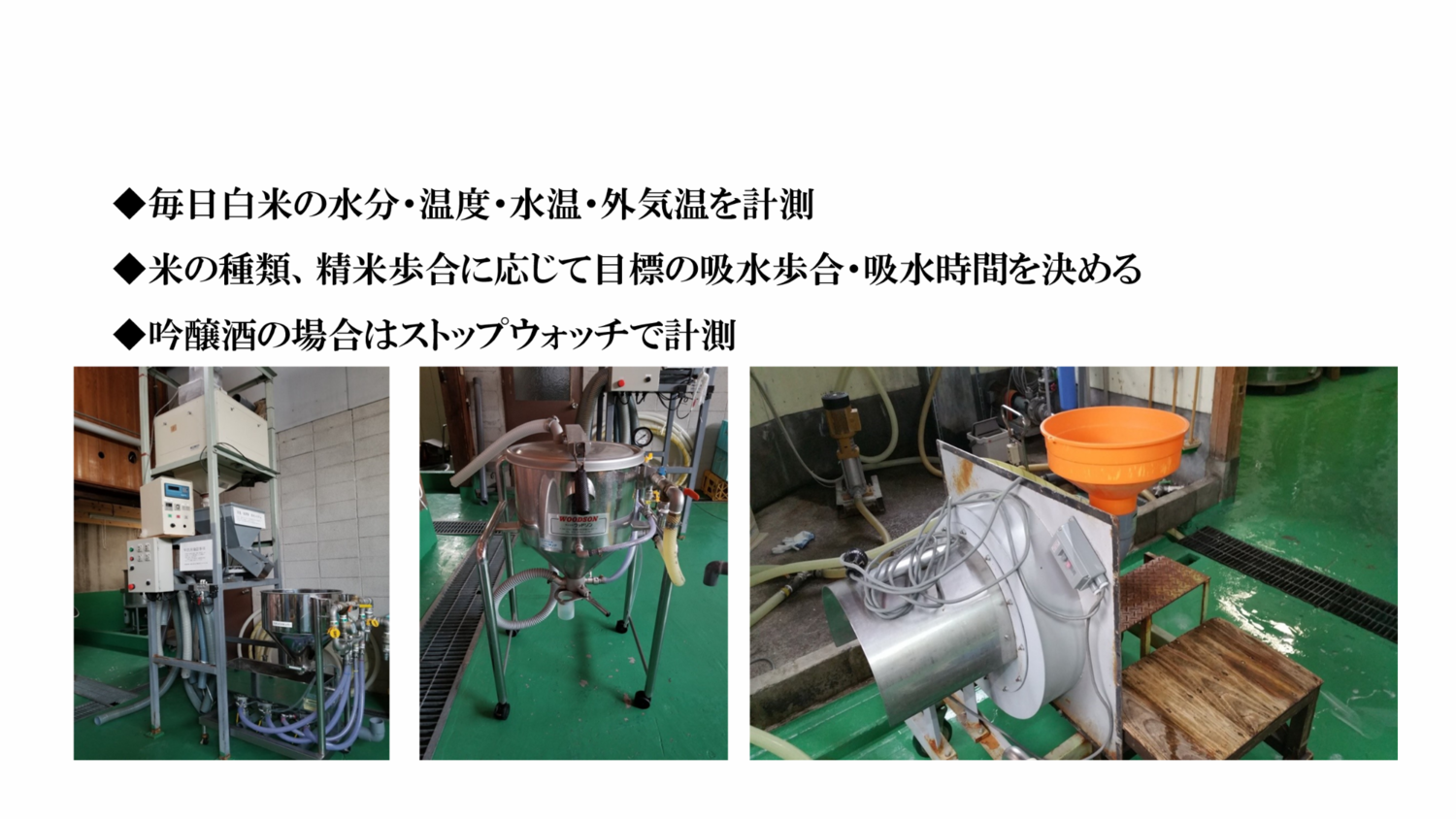

▼洗米

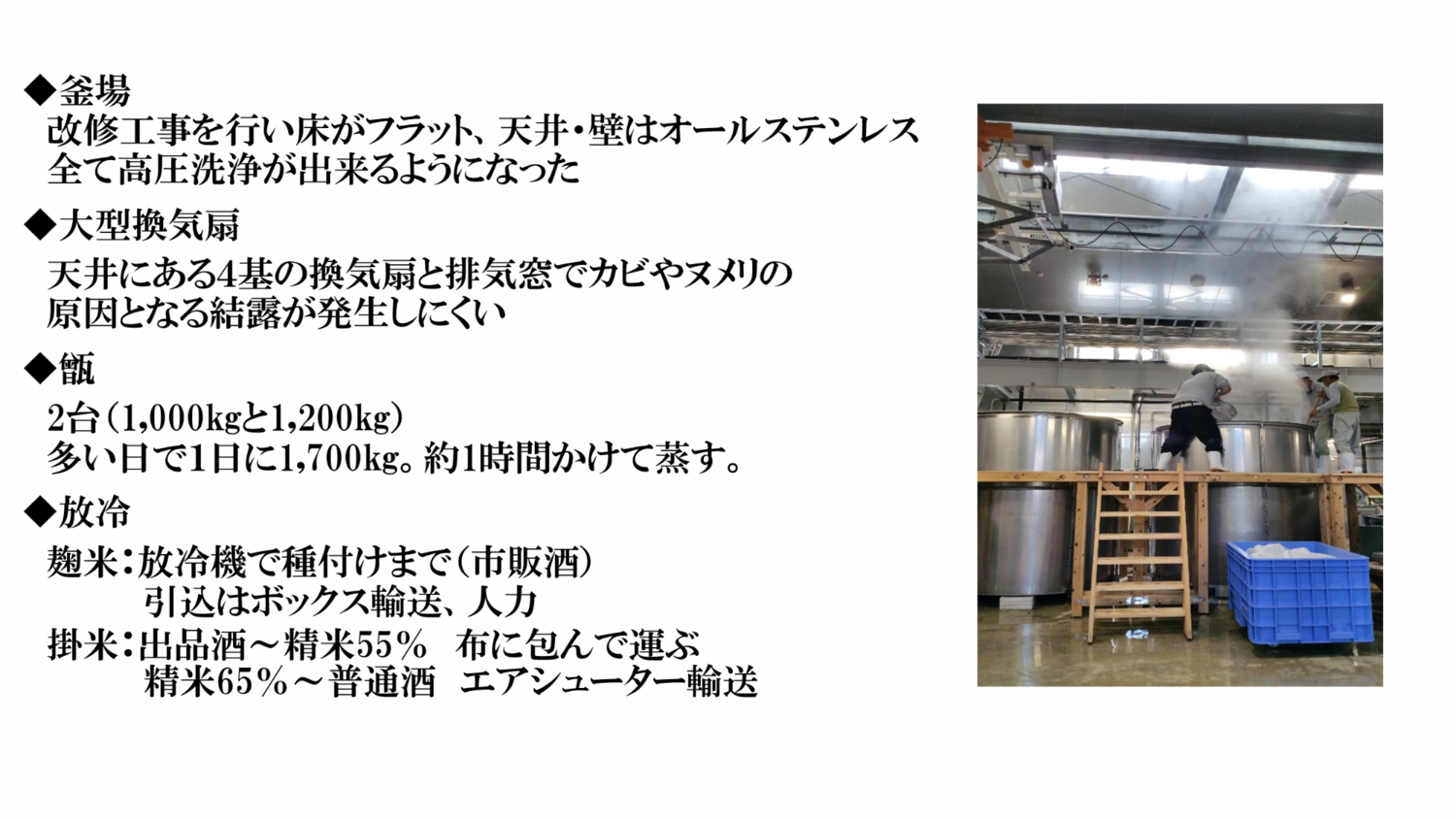

▼蒸米

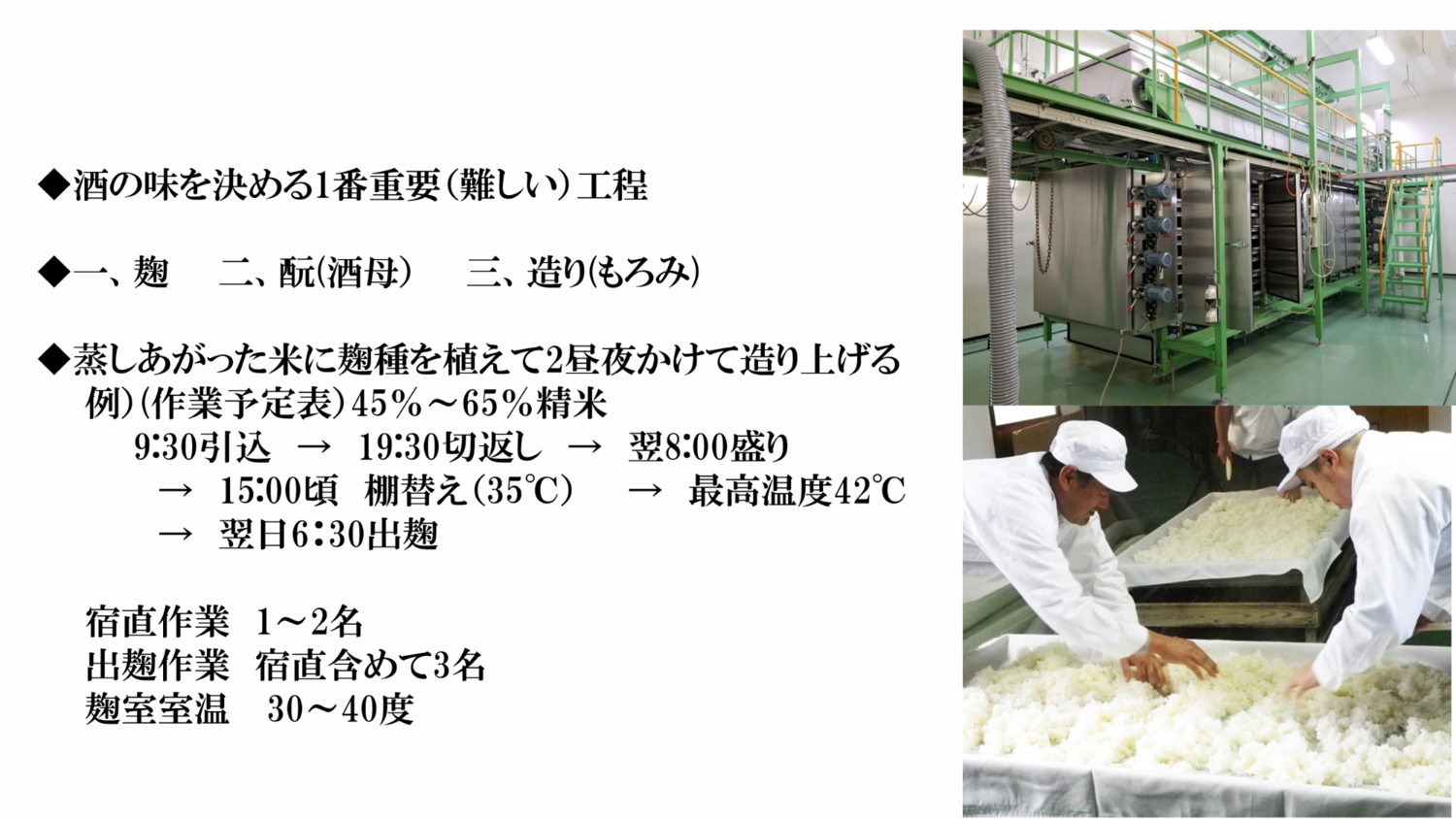

▼製麹

▼酒母

▼もろみ

▼上槽

▼貯蔵・熟成

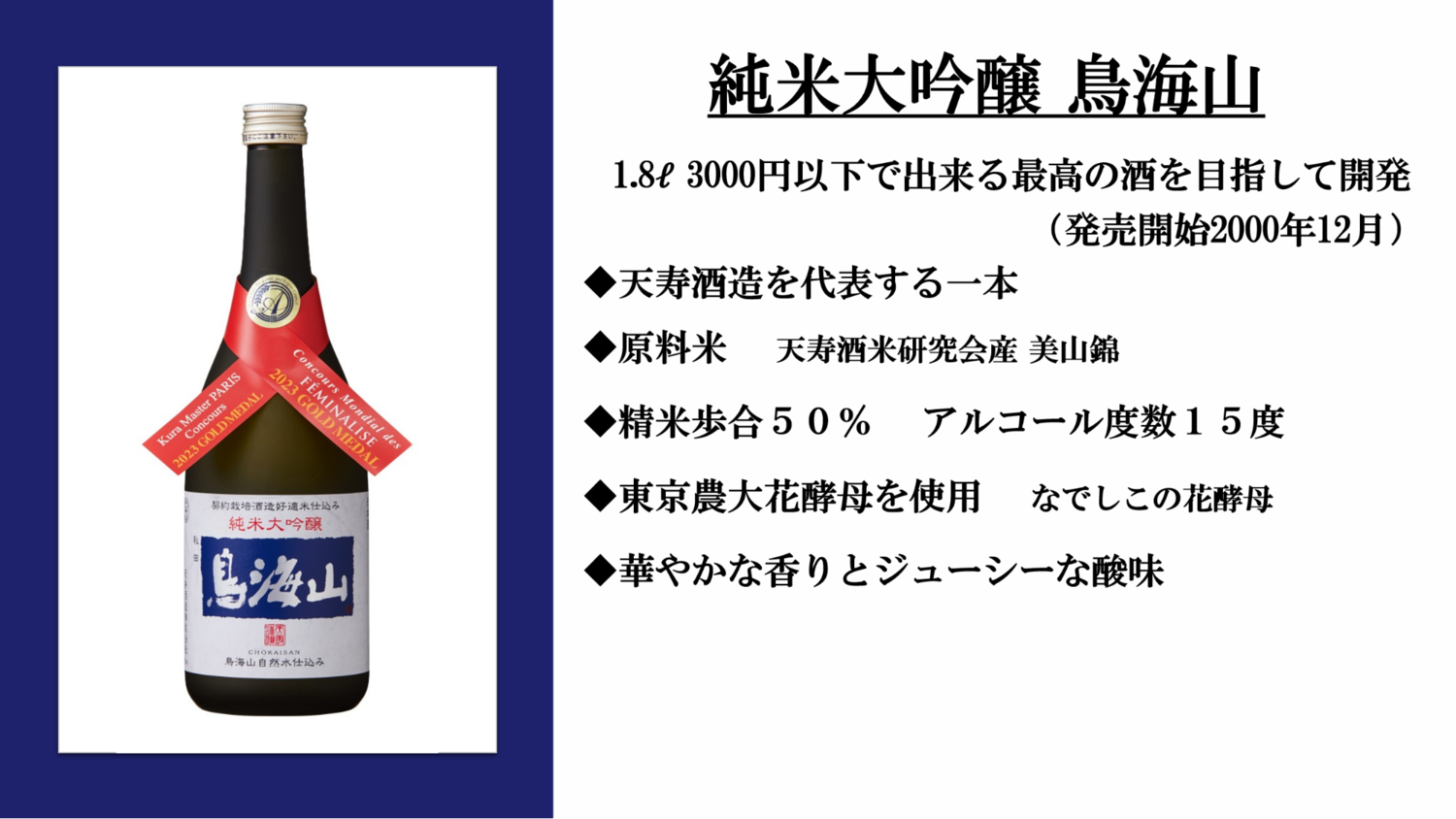

◆一升瓶3,000円以内でどこまで良い酒を造れるか

・社長になる2年前から始めたのが純米大吟醸鳥海山の開発です。当時の大吟醸は一升瓶で5,000円から10,000円でしたが、「一升瓶3,000円以内でどこまで良い酒を造れるか」という命題を掲げ、昔から良いとされる工程を1つ1つ検証し、真に良い事であれば現代の技術や設備を用い、更に前へ進めるという考え方で試行錯誤を繰り返しました。予算には爪を立て設備投資には脂汗でしたが、細やかに数多くの試験を重ね、原料処理から瓶火入れ冷蔵貯蔵まで20年以上に渡る技術と努力の積み重ねで出来た酒です。

・最初にこだわったのは原料処理です。原料処理とは、天寿酒米研究会での原料米育成・精米・洗米・浸漬・蒸米をして、麹や醪部門に渡すまでのことです。洗米や蒸し上がりの目標水分のブレは0.001%。これが絶対の基準であるため、ここが崩れると他の改善の良否があやふやになります。酒造りの全工程において改善出来るのは1つだけが前提で、きちんと検証しながら進めないと無駄な時間となってしまいます。全工程の1か所でもぶれると比較する意味がなくなります。だからこそ、1つ1つ技術改善や精度を上げる事で酒質の向上が生まれます。また、改善を進めていくと瓶火入れと冷蔵貯蔵が吟醸酒にはいかに大きな影響を与えるのかがわかります。船舶コンテナ冷凍冷蔵庫1基から始まった冷蔵貯蔵庫は、コンテナ11基、大型の冷蔵倉庫が5棟、中型プレハブ冷蔵庫が3個と、現在の天寿はさながら冷蔵倉庫会社の様相です。

・なお、いくら良いセンサーを取り付けても、必ず毎日または必要な回数だけどんどん現場には行くこと、触ること、味を見ること、匂いを嗅ぐことという人間のセンサーを使わなくなった酒造りは終わりだぞということを徹底しながら機械を導入してます。

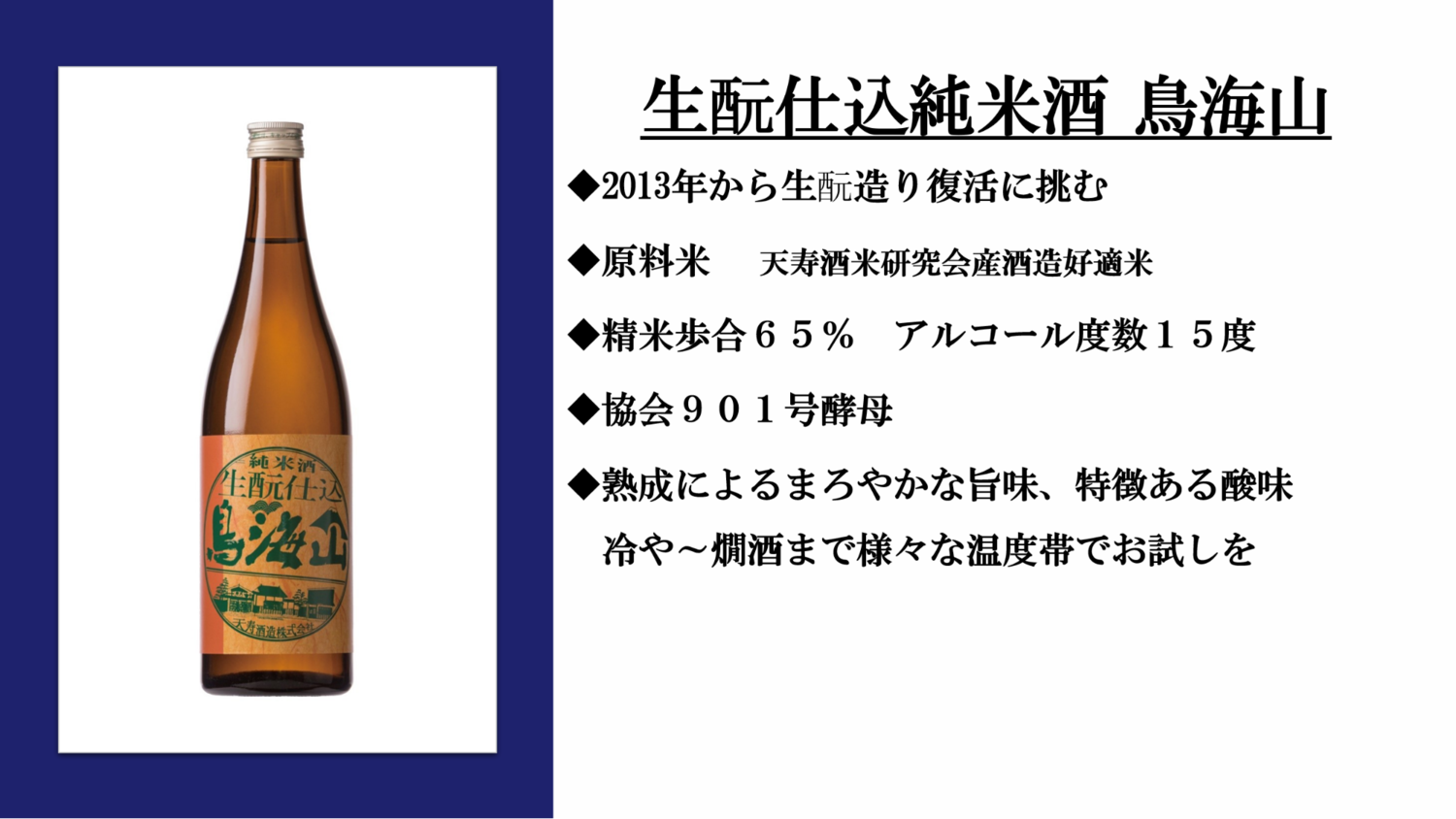

◆今回のお酒について

・では、乾杯!

◆最後はみんなで集合写真

・毎回、恒例の集合写真です。多数の方にご参加いただきました!

◆まとめ

・天寿酒造のある秋田県由利本荘市矢島町は、日本橋兜町とは非常に所縁があります。東京証券取引所が20年前に由利本庄市矢島町に土地を借りて植林活動を開始しました(「東証上場の森」)。最初の年は上場会社の数(約12,000本)だけ植林し、それ以降は毎年新規に上場した会社の数だけ植林しましたが、10年経ったところで借りた土地がいっぱいになったので、それ以降は3,000本の木を育てていくというフェーズになっています。また、日本橋兜町には「東証上場の森」の木材を利用したベンチなどが点在しています。

・そんな所縁のある矢島町の大井社長にご登壇いただきましたが、大井社長のお話で、毎年、毎年新しいことにチャレンジされていて、その結果、今日があるんだということをつくづく思いました。

・日本酒をテイスティングして美味しいと思いましたが、やはり地元矢島町に行って飲む日本酒はさらに美味しいことでしょう。毎年2月に蔵開きがあり、鳥海山のご紹介もありましたが、登山するには2月と7月が良いそうです。ぜひ、蔵見学と鳥海山登山で矢島町を訪問し、大井社長とご一緒に日本酒を飲みたいですね。

・大井社長、ありがとうございました!

<イベント前には、渋沢栄一翁と仲良く記念撮影した後は、翁が生涯大切にした佐渡の縁起石「赤石」にタッチして運気アップ!>

******************

▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)

人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。

・Facebook

・Instagram

・X(旧Twitter)

×

兜LIVE!について

運営 |

一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |

|---|---|

代表者 |

藤枝昭裕 |

住所 |

〒103-0026 |

連絡先 |

support@kabuto-live.com |