2024.12.26

【蔵元トーク】#71 剣菱(兵庫県神戸市 剣菱酒造)

こんにちは!兜LIVE編集部です。

10月12日(土) 、『日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ』を開催しました。

今では国際金融都市といわれる日本橋兜町。

江戸時代には日枝神社の門前町として栄え、酒問屋で賑わっていた「日本酒の聖地」でした。

東京証券取引所において初上場時の5回の鐘撞は、五穀豊穣に因んでいるとのこと。平日は賑わうこの兜町に、休日にも人が集まってもらいたい。そんな願いから日本各地の蔵元を招き日本酒について学び、味わい、楽しく交流し、その魅力を、兜町の魅力といっしょに広め、お酒が地域と人をつなぐ場所...。そんな場所に発展するように願いを込めて、毎月1回日本酒セミナーを開催しています。

今回は、兵庫県神戸市で「剣菱」を醸す剣菱酒造代表取締役社長の白樫政孝さんをお迎えして開催しました。5月に渋谷の宮下公園で開催されたsake parkでご挨拶させていただいたところ、蔵元トークへのご登壇につき即決でご快諾いただきました。剣菱の世界をご堪能ください!

◆ ご挨拶

・皆様、剣菱酒造の白樫です。短い時間ですが、弊社の話をさせていただきます。今回は兜ライブというイベントですが、実は兜にご縁があります。海外出張の際に、兜を被って歩いていまして、フランスのリベラシオンという日刊誌の一面に掲載されました。

・これは、ブルックリンのイベントに向かっている途中の格好です。

・海外に行った際に、語学があまり堪能ではないので、兜を被り目立った格好をしたほうが剣菱の宣伝になります。最近、「兜の人」と言われるようになり、脱げなくなってしまい、海外出張の際は兜を被って歩いています(笑)

・この格好のメリットですが、着物で兜を被っていると、電車の中で絶対スリに合わないです。どこに財布があるか分かりませんし、武装している日本人にスリをする人はなかなかいません。たまに、空港で足止めされるという欠点があります。1か月前にジョン・F・ケネディ空港で、「これはなんだ?」と言われ、「ジャパニーズヘルメット。マンハッタン イズ デンジャラス」と返答したら、入国させてもらえました。

・本日は、前半に日本酒の歴史について、そのあと剣菱についてお話したいと思っていますので、よろしくお願い致します。

◆日本酒の歴史~鎌倉・京都・奈良~

・元々、酒は家で造り、自家製漬物みたいなもので、あまり売るという感覚はなかったものです。家で造ったものを売るということは、自分たちで食材を確保できない都市部の人たちが酒を買うという行為が必要になってくることに加え、交換条件としての貨幣制度がある程度整備されていないといけないので、大都市から酒の販売が始まりました。鎌倉時代ぐらいから始まったみたいで、その時代の大都市とは京都や鎌倉ですが、鎌倉には古い酒蔵が一軒もありません。なぜかと言いますと、3年前大河ドラマで「鎌倉殿の13人」を見られた方がいらっしゃると思いますが、あのドラマはすぐ首桶が登場します。板東武者は気が荒いので酒を飲んだらすぐ喧嘩になって切り合いになるので、酒の販売が禁止になり、鎌倉には酒蔵ができなかったのです。

・京都も幕末以降の蔵ばかりで古い酒蔵が一軒もないです。伏見にはあるという方が多いのですが、京都の人は伏見をいわゆる洛中ではないとしているので、京都(洛中)には古い酒蔵がないのです。

・なぜかといいますと、平安末期から鎌倉時代までは1年中酒を造っていたのですが、春になって種籾を持っていない人は酒蔵に種籾を借りていました。秋に収穫した際に、利子を付けて米を返してもらうということを酒蔵が始めたことから、ほとんどの酒蔵が金融業を兼ねていました。

・治安が悪くなると、金貸しが襲われるというのが世の常で、応仁の乱以降に一斉に酒蔵が襲われます。1400年代後半に全部潰されてしまいましたので、洛中に酒蔵の古い遺跡はたくさんあります。潰され方も半端なく、当時、酒を甕で造っていたのですが、1つの甕で3、4か所の割られた跡があります。普通壊すなら1か所で良いはずですが、3、4か所も割られているのをみると、よほど恨みを買っていたんだということがわかります。

・その結果、京都の酒蔵が無くなってしまい、その後は技術力がなくなったこと、もともと土地が狭く火事が多いところで、商業的に酒を効率良く造れなかったことから、その後、都には大きな酒蔵が生まれなかったといわれています。伏見は、京都市内ではないので、洛中で飲まれていた酒というと、大体は大津から入ってきたものだったようです。

・その後、技術的に伸びていくのが奈良です。寺が造っていた「僧房酒」というお酒で、現在の3段仕込みの元となった段仕込みや、火入れという熱殺菌を始めました。火入れと段仕込みによって酒を造っている途中に雑菌に汚染される確率が格段に減り、酒造りが盛んになっていくのですが、当時の寺には僧兵がたくさんいて、かなり力を持っていたため、徳川幕府は寺を非常に警戒していたため、寺の領地を一気に取り上げました。それにより、酒造りを続けるだけの経済力が寺になくなったことと、地理的に奈良は外にものを運びにくい盆地だったので、酒造りが全国に発展しませんでした。

◆日本酒の歴史~伊丹・池田~

・その後、酒造りが盛んになったのは伊丹と池田です。伊丹は、京都から大阪側にちょっと出たところで、京都を焼け出された技術者たちが移住しました。今の大阪平野の中心にある高槻が近く、米が一番安定して採れる場所だったので、酒造りが盛んになりました。加えて、清酒とアル添の発見です。

・清酒ですが、一節では鴻池家の丁稚が怒られた腹いせに火鉢の炭を酒に放り込んで逃亡したので、その炭に白いモヤモヤとしたものが粘着して透明な酒が出来たことにより発見されたといわれています。菌の栄養分は全部沈んでしまうので、それを取ってしまえば、新たな菌の栄養分がなくなり、腐り難くなりました。

・もう一つはアル添で、この時代に始まっています。醸造アルコールの原材料はサトウキビか米です。醸造アルコールと焼酎の違いは蒸留する回数です。連続式が醸造アルコール、単式が焼酎になりますが、この時代に使用していたアル添のアルコールは米、酒粕もしくは清酒、焼酎を何回も蒸留していますので、連続式とさほどかわりはありません。このやり方をどうもポルトガルの宣教師から習ったようです。当時、ポルトガルの宣教師がキリスト教の布教に来ると、ワインが必要となりました。ただ、メキシコ周りで陸路を使った場合、ワインが腐ってしまうので、ポートワインを持ってきました。1590年代後半に醸造酒に蒸留酒を入れるというやり方を九州で始めています。今でいう甘酒に焼酎を入れたものですが、その技術を伊丹の酒蔵が酒に応用したといわれています。

・では、なぜ伊丹なのかといいますと、伊丹という地域が京都からの西国街道と、堺の商人がよくお茶会をする有馬に行く道、この2つがクロスするのが伊丹です。伊丹は、京都からの酒造り文化と世界からの南蛮文化が交差する地域であったため、文化サロンになっていました。そこで、海外から来たポルトガルのポートワインの造り方を習って、酒造りができたのではないかといわれています。これによって、先ほど奈良で段仕込みと火入れ同様に、酒を造っている途中に菌が増えることを防げたほか、アル添と澱下げの発見によって、造った後に飛び込んでくるものを防がるようになりました。

・これまでは近所もしくは余程の金持ちが馬で運ばないと飲めなかった酒が、1650年くらいまでに伊丹の酒造りの技術が確立し、大量に造って運ぶことができるようになり、庶民も飲めるようになりました。

・醸造アルコールの最初の記述です。柱焼酎といわれてます。これが元禄時代より前の「童蒙酒造記」に記述されています。

・ここに、連続して蒸留したという記録があります。そもそも日本酒の定義が決まったのが、1904(明治37)年12月31日の酒税法改正です。この時、原材料として規定されたのが米、米麹、麦、粟、玉蜀黍、稗、清酒粕、焼酎です。これらが、その当時日本中で造られていた酒といわれるものの原材料だったため、こういう規定になったようです。

・江戸時代は他にもいろいろ使っていて、砂糖、唐辛子、しょうが、ミョウガ、ボケ、桃の種、マタタビ、ヤマモモの樹皮、スイカズラの花、胡椒、干したアワビの貝殻、こんにゃく玉粉、石膏、酸化マグネシウム、大理石、一酸化鉛などを入れていました。桃の種は何に使っていたのでしょうか。干したアワビの貝殻、石膏は酒が酸化や腐敗したときに中和させるために入れていたと思います。酸化マグネシウムについては、当時、掛米と麹米の両方に白米を使っておらず、どちらか片方だけ玄米を使った酒が多かったのですが、その後両方白米を使うようになり、その際、発酵させるのにはミネラルが少し足りないので、酸化マグネシウムを加えていたのではないかと思います。一酸化鉛は完全に毒なので、大丈夫なのかと思ってしまいます。砂糖と唐辛子は、酒が甘過ぎたら唐辛子を入れる、辛過ぎたら砂糖を入れるという記録が所有している文献に掲載されています。この造りは、昭和30年頃までやっていたようです。

・当時、こんな製法でお酒を造っていることを蔵元に知られたらクビになるので、蔵元が寝てる間にこの作業を済ませていました。酒造りは朝が早く、暗いうちに起きて酒を仕込みます。子供の頃、お米を冷やす作業があるので、冬の一番寒い風が吹く時間にお米が蒸し上がるように、暗い時から起きて作業すると聞いていました。よく考えてみると、冬の一番寒いのは夜明け前の朝7時頃で、4時は早過ぎます。おかしいと思い調べてみたら、蔵元が起きるまでに全部片付けなければならないので、朝4時から作業していたのです。蔵元は、毎晩、酒を飲んでおり、朝起きるのが遅いので、それまでに全部片付けてしまえということで、こういうことをやっていたようです。

・特に、生姜は、匂い消しに使いやすく、酒が良くない匂いをしていた時は、生姜をガーゼに包んで、垂れ口でお酒が出てくるところに置いて、匂いを消していました。生姜だと、「寒かったので、みんなで生姜湯を飲んでいた」と言えば言い訳になります。昭和30年代まで木桶でお酒を造っていた時代は、木桶の目に菌が残り腐りやすかったため、誤魔化すためにこんなことをしていました。

◆日本酒の歴史~灘の台頭~

・灘は江戸時代後期に発展しました。

・五郷といって、今津、西宮、魚崎、御影、西灘の5つの村があり、このうち西宮は昔からの宿場町で酒造りをしていました。他の4つの村は夏場に砂地で潮風が当たるところでは作物は採れない不毛の地でしたが、山が近くにあり幾つもの川が流れていたので、唯一の産業として水車業があり、小麦を小麦粉に加工、菜の花で菜種油作り、小麦と油で素麺製造などをしていました。

・江戸時代の半ばになり、江戸の人口が増え、酒が不足していましたが、これまでの酒の出産地だった池田、伊丹は都市部で拡張の余地がなかったため、五郷の人々が酒を造って江戸に送ったら儲かるらしいということで、酒造りに目をつけました。米作りは退屈で、日銭がもらえないからやってくれなかったのですが、水車を利用して米造りをしたら良いのではないかということで、酒を造り始めました。

・それを長崎奉行が船の上から発見して大問題になります。幕府で審議した結果、酒蔵を潰してしまうと、江戸の酒の物価が高騰してしまうので、酒造りを認める代わりにしっかり税金を取った方が良いということになり、幕府は尼崎藩から取り上げて、直轄領にしてしまいました。

◆日本酒の歴史~灘五郷の発展~

・灘五郷が発展した理由としては、「宮水」といわれる水にあります。西宮の水を指しますが、幕末に近い頃、櫻正宗さんが西宮と神戸に酒蔵を営んでいましたが、西宮の酒が良いので、杜氏を入れ替えたけど西宮の方が良い、米を入れ替えても西宮の方が良い、西宮の水を灘に運んだ結果、両方良い酒ができたことから、「宮水の発見」といわれています。

・何が良いかというと、ミネラルが多いことです。基本的に地下に潜るとミネラルは必ず入りますが、日本は国土的に火山が多い国なので、水が地下に潜ると鉄分が入り、臭い匂いがつくとか、茶や赤に変色するので、普段は使わないです。ほとんどの酒蔵が川の水を使っていたのは、そういうことが原因だったのですが、地下水を通ってくるところに川の伏流水が交わるポイントがあり、川の伏流水は交わるまで外を流れていたので、酸素をたくさん含んでいます。その酸素と地下水の鉄分が結びついて酸化鉄になり固体化します。個体化すると土でろ過できますので、ミネラルがたっぷり含まれいますが、鉄分のない水になります。これが西宮の水の特徴で、酒が発酵しやすく腐りにくいため、味の濃い酒が造りやすくなります。

・一方、吟醸酒のようにゆっくり発酵させたいときは、神戸ウォーターが適しています。神戸ウォーターは赤道を超えても腐らない水として重宝され、この水が神戸を港町として繁栄させた理由になりますが、造りに応じて宮水か神戸ウォーターを選べるというのが灘五郷の特徴です。

・また、歴史的に技術力が高い伊丹に近かったため、技術移転が容易だったほか、水車精米が特長になります。水車精米は高精白と大量生産を容易にしました。山の中腹まで水車が建造されましたが、人力で物を運ぶことができなかったため、牛で運んでいました。神戸開港の際には、神戸ビーフ、神戸パン、神戸スイーツが発展しましたが、神戸の食文化の特徴は、酒、ビーフ、スイーツ、パンが水車で繋がっているということです。

・海に近いということで、価格面でも優位性がありましたが、もう一つの特徴は樽廻船を作ったことです。それまでは業者に酒を送ってもらっていましたが、酒は一番重いため、船が難破しそうになると、転覆しないように真っ先に捨てられていました。それをいいことに転覆しそうだったと嘘をついて、酒を盗む人がたくさんいたそうです。

・そこで、酒蔵が自前で船を作り運送するようになったのが樽廻船でした。これは灘のメーカーが始めたのですが、樽廻船は株主優待制度があり、船の運送業者より有利でした。樽廻船への出資の有無で船賃が異なり、出資した人は安く、出資できるのは灘五郷近辺の人間だけでした。

・何もないところだったので、大きな蔵を作ることができて、効率的な酒造りができたのです。

◆剣菱の商標

・剣菱は1505(永正2)年に伊丹で創業しました。酒造りで清酒が発見される前です。当時から使っていたマークは、上部は男性、下部は女性を象徴し、相反しつつも、一方がなければもう一方も存在し得ない。陰と陽の二気が調和して初めて秩序が保たれるという意味と、全ての生命の誕生とか子孫繁栄という意味があります。

・剣菱について、ウィキペディアではよく「弔い酒」と書いてあるのですが、なぜ「弔い酒」なのかといいますと、まず白黒であること、次に、お酒の銘柄は「松竹梅」などおめでたい名前はお葬式に持って行きにくいことから、黒マークだけの剣菱が持っていかれました。結婚式でも大丈夫なお酒ですので、是非お使いください。

◆剣菱の歴史

・剣菱は、創業以降、オーナーが何度か交替しています。

▼初代オーナー(コンプライアンス違反)

・初代オーナーは先ほどの説明した伊丹の酒ブームに乗っかり、1600年頃に酒が江戸で販売され始め、1707(元禄15)年12月14日、赤穂浪士が討ち入りの際に剣菱を飲んだということで一気にブームとなりました。近年、グーグル利用を「ググる」と表現するように、当時、剣菱を飲むことを「けんびる」と呼んでいたことが記録に残っています。

・その後、江戸幕府から米価安定のために製造量が制限されていたのですが、幕府に内緒で「出したら売れるから」とたくさん造って売り抜こうとした結果、見つかって廃業となりました。現在でいうところのコンプライアンス違反です。

▼2代目オーナー(金融デフォルト)

・2代目オーナーは同業者が継ぎました。現在のラベルにある「瀧水」という商標は、もともと箕面の滝でお酒を造っていた水へのこだわりの証として誕生しました。

・1743年から1872年まで一世紀以上人気は継続し、歌川広重の「東海道五十三次」の日本橋や「東海道中膝栗毛」にも剣菱のマークが入っています。

・幕末の尊王派ブームを作った頼山陽、藤田東湖や平田篤胤など過激派ばかりですが、剣菱の味を高く評価していました。特に、土佐の山内容堂は、頼山陽の大ファンかつ藤田東湖に師事しており、「容堂」という名前も藤田東湖がつけた名前で、もともと「忍堂」だったのを改名したものです。その二人の影響を受け、「剣菱にあらずんば即ち飲むべからず」と剣菱に過激なまでの愛を注いでいました。

・山内容堂といえば、伊豆下田・宝福寺での勝海舟との会談で坂本龍馬の脱藩を許したエピソードがよく知られています。勝海舟の直談判に対し、山内容堂は勝海舟が酒を飲めないことを知りながら「ならば、この酒を飲み干してみよ!」と応酬。勝海舟がためらうことなく朱の大杯を飲み干すのを見た山内容堂は、坂本龍馬を許す証として自らの白扇に瓢箪を描き、そのなかに「歳酔(にふ)三百六十回(=1年中[360日]酔っぱらっているという意味) 鯨海酔侯(げいかいすいこう/山内容堂のいわばペンネーム)」と記して勝海舟に手渡したといわれています。

・そんな感じで幕末までは調子が良かったのですが、明治維新になって廃藩置県になり、藩がなくなりました。大名に結構なお金を貸していましたが、それが全部吹っ飛びました。「金融デフォルトには気をつけなさい」という教訓です。

▼3代目オーナー(規制の変更)

・3代目オーナーは、1878(明治11)年に「造石税」が導入されたのをきっかけに、30年足らずで廃業してしまいます。

・この時代、酒税を増やそうということで、酒造免許を緩めたので、酒蔵が一斉に増えました。このため、技術者は取り合いになり、全体のレベルが落ちて、腐造が増加しました。酒が腐ったら税金を取れないではないかと思惑が外れた明治政府は、考えた結果、腐る前に税金を取ってしまえということで、造ったときに税金を掛けました。それまでのお酒は貯蔵酒が良い酒といわれており、剣菱は今でもそうですが、手持ち在庫に税金がかかり、資金ショートしました。

・かつて最も質の悪いお酒だと思われていた日本酒の「新酒」が良いお酒のイメージに方向転換したのもこの頃です。

▼4代目オーナー(天災)

・4代目オーナーになって、関東大震災で東京が壊滅状態となります。剣菱は下り酒として得意先のほとんどは東京でしたので、資金回収ができなくなり破綻しました。

▼5代目オーナー(太平洋戦争、阪神大震災)

・5代目オーナーとして白樫家が引き継いだのが1924(大正13)年で、関東大震災の翌年です。それまでは、大阪の谷町で酒販店をやっていまして、その関係で剣菱をやらないかと持ち掛けられたのがきっかけで酒造りを始めました。

・1927(昭和2)年に醸造所を伊丹から灘に移しましたが、1943(昭和18)年に太平洋戦争の物資不足により命じられた企業統合令により、3つの酒造会社が合併し、「甲南酒造」の一部となった剣菱は、「このお酒に剣菱の名前を付けてしまえば、いままで何代もが潰れてまで守ってきた剣菱の味が壊れてしまう」と一旦看板を下ろします。その後、1948(昭和23)年に甲南酒造の解散に伴い、剣菱を復活させました。

・戦後の米不足により、国から三造酒(酒に大量のアミノ酸、醸造アルコール、糖を入れる)を造るように指示を受けました。三造酒の製造は、よく物資不足だったからといわれることが多いのですが、もう1つの要因は、蔵人がほとんど戦死してしまい、技術者がいなくなり酒が大量に腐ったことによります。それを防ぐために政府が三造酒を進めたのです。

・曽祖父は、頑として三造酒を造りませんでした。その結果、税務署から呼び出され、「これ以上言うことを聞かなかったら、米の割当てを減らす」と怒られ、米を減らされるのは嫌だったので、一本だけ仕込んだものの、桶ごと他のメーカーに売ってしまいました。するともう一度呼び出され、「他のメーカーに酒を売る余裕があるなら減らしてもいいだろう」と言われ、結局、米の割当てを減らされてしまいました。

・そんな仕打ちを受けながらも決して三造酒を造ることなく、剣菱の味を守り続け、阪神大震災まで8蔵で酒造りをしていましたが、震災で7蔵が倒壊してしまい、4名が亡くなりました。その後、4蔵を建て直しましたが、1蔵を閉め、現在は3蔵で酒造りをしています。

▪️剣菱の歴史について 詳しくは剣菱のホームページをご覧ください。

◆剣菱を支える3つの家訓

・剣菱は、3つの家訓を大事にして酒造りをしています。

▼止まった時計でいろ

・「流行を追うな」という意味です。流行を追っていたら、何が流行っているか追っかけても一歩遅れる。それは動き続ける時計の針を追うようなもので、決して正確な時間と重なることはできません。止まっている時計なら、24時間の中で2回、正しい時間と重なる。お酒の好みは時代によって変わるけれど、また戻ってくるものだから、今までお客さんが美味しいと言ってくださった味を守りなさいということです。

▼酒の味の為の費用は惜しまず使え

・造りのための費用を惜しむなという意味です。手持ちのお金は、お客さんがまた美味しいお酒を造ってねという思いで置いていったものだから、お酒造りに使いなさい。良い米があるなら買いなさい。一手間かけてお酒が美味しくなるなら、ひと手間かけなさい。決して蔵元や従業員が贅沢するために置いていかれたお金ではないぞ、ということです。

▼お客様の手に届く価格でご提供する

・お客様の手の届く価格でご提供しなさいという意味です。

・剣菱は、公家と武家の両トップが飲むお酒であったのですが、浮世絵にもあったように庶民も飲んでいました。これは日本の文化の大事なところだと思います。身分や立場で、飲み物、食べ物が変わらない。特にお酒というものは、身分を超えて話す道具なのに、それが一部の人間しか飲めないというのは本末転倒だということです。

・最近、インバウンド向けとかで1本何十万円といったプレミアムな剣菱を造りませんかとオファーをもらうことがあります。値段が高いものほど良いと思う人も沢山いるし、それによってマスコミも注目するし、それによってブランド力を上げられたら良いじゃないかと、コンサルティングなどでいわれることがあります。どんな理由を付けたとしても、ぼったくることには相違ないのです。お客さんが原価を知らないからといって、いくらでも値段を付けてよいという情報の非対称性の悪用じゃないかと思います。それはお客さんとの信用を無くすことになります。特に、剣菱を祖父や父から代々飲んでいただいているお客さんの信用を裏切ることになるのではないでしょうか。自分たちがお酒を造るために必要なお金だけをいただきます。

◆雑誌への投書

・以前、お客様からお問い合わせがあり、「昔、父が剣菱を飲んでいたのですが、当時と味は変わっていますか」というご質問がありました。我々としては酒の味を変えないということが家訓なので、「味は変わっていません」とご説明して電話は終わったのですが、その後、以下の投書がありました。

・メーカーがその時代に合わせて売りたいからといって、味を変えていくということは、お客様の期待とはちょっと違う気がします。自分が売りたいためになっちゃう。やっぱりその銘柄ブランドというのはお客様との信頼、信用関係ですので、味を変えてはいけないと改めて思った出来事でした。

◆ワイングラス

・最近、日本酒業界では、「ワイングラスで飲もう、これが新しい令和の飲み方です」。「海外でも飲みやすいようにワイングラスで飲みましょう」とワイングラスで飲むことを推奨しています。

・実は、200年前(江戸時代)もワイングラスが流行っていたことが絵からわかります。服の絵柄には、当時の酒のデザインが入っているのですが、剣菱のマークもあります。歌麿も洒落た絵を描きますね。

・今でも、1700年代後半のグラスがたくさん出土されています。江戸で金糸が流行っていたので、薩摩藩は、江戸で薩摩切子を売って資金を稼いでいました。

◆剣菱の味

・剣菱の酒の味はすごく偏っています。旨味が強く、フルーティさはゼロです。どうしてそんな味なのかといいますと、地酒ではないからです。地酒の反対語は、よく大手と言われるのですが、大手の反対は中小です。

・調べてみると、地酒の反対語は下り酒です。江戸に下ってたかどうか。江戸に下るものを下り、江戸に行かないものを下らないものといいます。地酒と下り酒では、いろいろ異なります。

・まず、元の仕事が違います。地酒屋の多くは地主や庄屋で、地代に食べきれない位の米をもらうので、現金化しようとして、酒造りを始めたところが多いです。下り酒は江戸で酒を売ることを目的にしていますので、ある程度最初から量を造らないと他のメーカーに対抗できないことから、大きな酒蔵を建てる必要がありました。元手がいるので、元々別の商売をしていた人が多かったです。例えば、白鶴さんとか菊正宗さんは材木商、白鹿さんは桶屋、沢の鶴さんは米屋など、他の商売から参入する人が多かったのが下り酒です。

・米の仕入れ方ですが、地酒の場合は小作の余った米、下り酒の場合は大坂に年貢米が集まるので、そこから買います。

・地酒の場合は近所の人、下り酒の場合は遠方からの出稼ぎが多いですし、商圏も近所か大都市かで違ってきます。

・酒質の主導権も異なります。地酒はよく杜氏の名前を銘柄名にします。酒質の決定権は杜氏にあります。灘では絶対ありえないことで、酒質の決定権は蔵元にあり、その通りに造れるかどうかが杜氏の腕です。杜氏が替わって味が変わることは絶対にありえないです。では、なぜ地酒は杜氏によって味が大きく変わるかというと、先ほどの明治政府の政策が関わってきます。一気に酒蔵を増やしたため、杜氏にお願いして造ってもらうという文化が出来上がり、杜氏によって味が変わることが多くなりました。

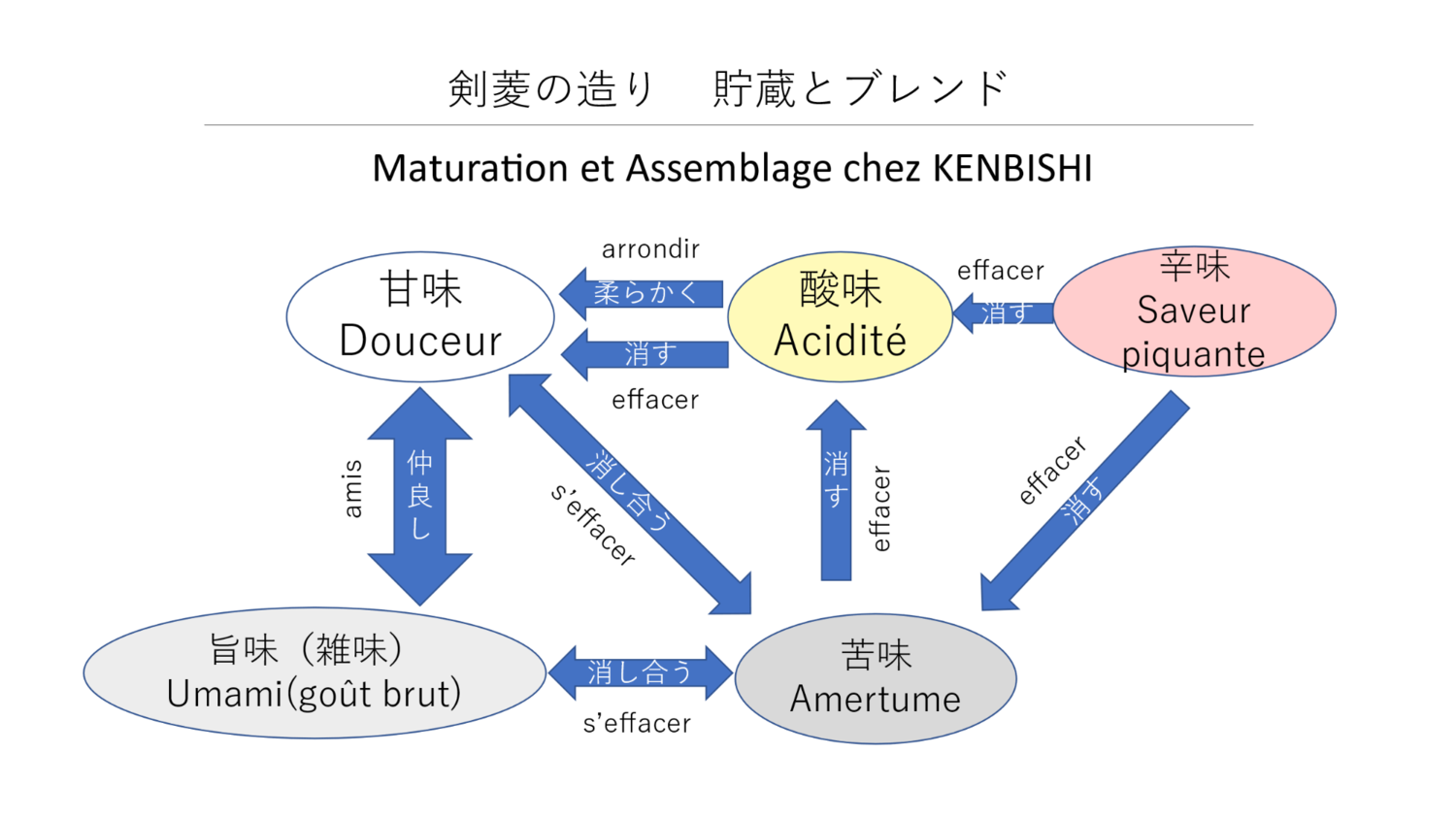

・お酒の味ですが、地酒は地元の料理と合わせて酒を造りますので絞り込めます。その産地によって採れるものが決まってくるので、それに合わせた酒を造れば良いです。ただし、江戸の場合は日本中から人と物がやってくるので、どんなものに合わせて良いか分からないし、遠方では情報が入り難いです。そのため、どんな料理にも合う酒を造らないと売れないわけです。料理とお酒にどれだけ似ているところがあるか、もしくは料理にこの酒の味を足したらより美味しくなるといったペアリングが決まってくるとすれば、酒の味を複雑にすればするほど合う料理が増えます。そのため、剣菱は甘くて辛くて苦くて旨味が強くて酸味がある酒を造っています。そうすれば、何かと合います。剣菱の特徴は、どんな料理にでも、とりあえず70点は取れる酒にしようということです。

・昔の味が時代遅れとは限らないです。複雑な味にすることにより、どんな料理にでも合うお酒が必要になるのではないかと思います。基本的に料理の味は組合せの違いですが、5味(甘味、旨味、酸味、苦味、辛味)は変わりませんので、お酒も5味を感じるようにすれば良いと思っています。それをどうやって造るかといいますと、全部貯蔵して、それをブレンドすることによって安定性・複雑性を出しています。

・すべての商品は1年以上貯蔵し、複数年、複数蔵のものを1ロットにつき貯蔵タンクを4本以上ブレンドします。ブレンダーはブレンドパターンを4つほど試作し、ブレンダー以外の者4人がチェックします。

・これは、味の安定性と複雑性を出すためです。そのロットによって味が違うというのも1つの面白みではありますが、なかなか商品としては根付きにくいです。

◆剣菱の原材料

・米は、兵庫県産山田錦の特A地区18集落、愛山2集落の計20集落と契約しています。また、酒蔵として日本で初めて米の検査機関として農林水産省に登録していて、米の検査もやっています。米の検査をやっているのは、剣菱、大関、山口の五橋の3社です。

・水は、井戸の水を使用しています。神戸、西宮に10の井戸を所有していて、常に水質検査を行い、最も酒造りに適した2つの井戸を毎年厳選し使用しており。蔵までタンクローリーでピストン輸送しています。必ず複数の井戸を確保しておくのはリスク分散のためです。

・醸造アルコールは、アル添を最初に開始した数蔵中の1蔵というプライドがありますので、少し寝かせた米原材料のアルコールにこだわっています。

・精米は全量しています。毎年違う米質に合わせて、毎年同じ味になるよう削り方や精米歩合を細かく調整しています。この米だったら何%削ったら一番美味しくなるかを考えで精米しているので、精米歩合を特定していません。このため、ラベルに精米歩合を記載できません。ラベルには1%以内の誤差で記載しないといけませんが、最後ブレンドするので、特定名称酒が名乗れず、全部普通酒になっています。

・普通酒は、特定名称酒を名乗れないものと思われている方が多いのですが、実はジャンル的には全部が普通酒で、その中に特定名称酒があるということになります。普通酒は「無差別級」という感覚で見ていただくと分かりやすいと思います。

◆剣菱の道具

・昔の酒造の味を出そうとすると、どうしても昔の酒造りをしないといけないので、古い道具を使ってます。

・米を蒸すときは木の甑で蒸していきます。現在、ほとんどステンレスになってますが、ステンレスで蒸すと内側が結露しますので、冬の寒い時間ではその分米がベトベトになります。木ですと熱伝導が悪いのでほぼ結露しないです。多少したとしても、木が吸ってくれるので、ベトベトの米にはならないです。酒造りの時にすべてが麹になり、すべてが酒に溶け込むので、味のしっかりした酒ができやすい木の甑を使っています。

・酛は山廃と言われますが、いわゆる山廃ではないです。山卸しをしていない生酛系なのですが、実は生酛ができる前の作り方です。中に熱湯を入れた暖気樽をタンクに入れて温めているところですが、この木の暖気樽を使っているのも日本で数蔵しかありません。ほとんどの蔵がアルミですが、アルミですと熱伝導が良過ぎてすぐ冷めてしまいます。木の暖気樽ですと、2~3時間キープできます。

・なぜ生酛造りは、江戸時代後半にできたかというと、出稼ぎに行かれる側の藩は労働力が減って困ってしまいました。もっとも、出稼ぎ禁止にしたら民は困るので、いろいろ考えた末に100日だけ行かせることにしました。一方、酒蔵では100日で酒を造らなければいけなくなりました。早く造るにはすり潰したら良いのではないかということで、生酛造りが誕生しました。その前のやり方が伊丹流といわれる製造方法で、今やっているのは剣菱だけです。山廃とは日数が異なります。普通の山廃は28日ぐらいで終わらせますが、剣菱の伊丹流は40日かかります。これが剣菱の酒造りの特徴です。

・麹はすべて麹蓋で造っていて、酒質もだいぶ変わっています。

・米をできるだけ溶かしこんで味を複雑にしていますが、欠点が1つあります。新酒がまずいということです。搾りたてはまだ良いのですが、1ヶ月くらいすると飲めたものではないです。それを過ぎると、いろいろな反応が起こって落ち着いてくるのですが、本当に新酒は飲めないです。

・全国新酒鑑評会がありますが、蔵が3つあるので、最下位3つ取って来ることが至上命令です(笑) 最下位を取れなかったら杜氏を呼び出し、「旨いとか爽やかとか言われて恥ずかしくないのか」と説教をします。ここで味のバランスを欠くとか、酸が浮いてるとか、雑味があると言われたら、「よくやった」と褒めます。

◆剣菱の取り組み

▼障害者の社会参画

・障害者施設の子供たちが田植えをしたお米でお酒を醸造します。ラベルのデザインもお願いしています。その対価として、田植え料やデザイン料をお支払いしています。

・障害者福祉作業所でパンやケーキを製造していますが、神戸のファクトリー・シンというケーキ屋さんと組み、剣菱ブランドを無料で使ってもらうことで、彼らの収入を増やそうという企画をやっています。

・資金援助ではなく、労働によって賃金を得ることで、本当の意味で、彼らの社会的参画を目指しています。

▼農業法人の立ち上げ・農業に参入

・剣菱と契約している農家さんが高齢化で、農業をやめたいという方が出てきました。農地を放っておいたら環境が大きく変わってしまうので、誰かが農業をやってくれたら良いのですが、信用をおける人にしか貸したくないというのが農家さんの心境としてあるようで、剣菱が16年前より試験田を耕作し、必要な知識と信用を得ることができたので、借りることができました。

・地元の環境を変えない、やめた農家さんには地代が入る、剣菱は米の産地が継続して得られるということで、Win-Winの関係を構築することができています。一旦、田植えをやめると復活が難しいので、剣菱によって継続しつつ、新たな展開を目指します。

▼道具作り

・道具を作るメーカーが徐々になくなり、道具を作る人がどんどん減少していますので、全て自社で作っています。先程の暖気樽、甑、酒を混ぜる楷棒、木桶も作っています。

・コロナの時に、お祭りはなく、結婚式もないので、酒樽の売上げは99.6%落ち込みました。その結果、廃業が相次いだので、このままではいけないと思い、酒樽業者から営業譲渡を受け、酒樽も作っています。

・これらの道具類は、他蔵のほか、醤油屋、花屋への販売もやっています。酒樽に関しては、剣菱製が全国の10%近くになります。

・そうすることによって、職人の育成や技術の伝承ができることで、他蔵や他の伝統産業で必要な道具も作成しており、伝統産業の継承、林業や山林の保全、自然環境の保護につながっています。

▼藁縄の制作

・樽を縛るのに太藁縄がいるのですが、制作していた最後の一社が2012年に廃業してしまい、日本から太藁縄が消えてしまいました。樽を縛るものをビニールに替えてくださいと言われたのですが、神様にお供えするものがビニールでいいのでしょうか。元々、神様にお米がたくさん収穫できますようにお願いして、食べきれないほどお米が収穫できたので、お米をお酒に加工して、感謝の気持ちでお供えをします。その時に採れた藁で樽を縛るのが日本の文化です。それがビニールになったら意味が変わってしまうのではないかということで、剣菱では機械を購入し、藁縄を作っています。現在、日本で太藁縄メーカーは剣菱だけです。ただ、需要が神社の結界ぐらいしかないので、今後これをどうやって事業化していくかという課題があります。

・神社に酒樽を飾っていただいていますが、表面がどうしても太陽の光でボロボロになってしまいます。ビニールだと全部マイクロプラスチック、藁だとただの埃になります。酒蔵が宣伝のためにマイクロプラスチックをばら撒くのは良くないと思い、いろいろなメーカーに、せめて神社の飾りだけでも藁に戻さないかと話をしています。そういう形で日本の文化としてなんとか残していきたいと思っています。

・元々、神社は藁で飾り付けをしていますが、燃やすまでがセットです。藁は邪気を吸うという意味があって、最後それを燃やして神事が終わります。プラスチックですと、本末転倒なんです。

◆お客様にとっての付加価値

・高付加価値というのは、粗利のことを指すわけですが、メーカーが儲けるというだけではなく、お客様に高付加価値を提供することだと思います。お客様がそのブランドに求めるお酒を造るということは当たり前の話で、それ以外の価値を作っていかないといけないです。

・剣菱を通して日本文化の保全、環境の保護を行い、それを次の世代まで必ず伝えることをお約束します。剣菱がお客様に提供できる高付加価値だと思っています。

・こういうものは継続しないと残りません。例えば、百年前のレシピの再現はできますが、本当に前の味かどうかは前に食べた人、飲んだ人しか分からない。百年前の酒を残そうとしたら、百年前から造り続けないといけないわけです。それをやっているのが剣菱だけなので、それを造り続けていこうと、そのために必要な道具も自分たちで作って、味を次の世代に残していこうというのが剣菱の考え方です。

・もちろん、業界的には新作も必要です。落語と一緒で古典ばかりでは困ります。新作がないと話が広がらないですが、かといって古典がなくなるのも寂しいです。剣菱は古典派を目指します。日本の酒造界に古典派がいないから、剣菱がやります。逆に、新作でフルーティなものや飲みやすいものは、他のメーカーに任せていこうというのが剣菱の立ち位置です。

・最後に、ハーバード大学が1938年から90年近くやっている研究で、ボストンのあらゆる階級階層の人、その奥さん、子ども、孫まで追って、「幸せとは何か」を追求するというものがありますが、中間結果が出まして、幸せになるにはお金、学歴、社会的地位ではなく、「円滑な人間関係を持つこと、社会的なつながりを持つこと」でした。

・そういう意味では、お酒は人と人の関係を円滑にする一番のツールとして使いやすいと思います。孤独を解消する道具に使ってしまうと体を壊すのではないかと心配もありますが、本当の意味の孤独の解消となる円滑な人間関係を持つために、お酒を飲んで幸せになりましょう!

◆今回のお酒について

・左から右にいくほど、だんだん熟成が長くなり、味が濃くなります。値段も高くなっていきます。

①剣菱:昔でいう一級酒。醸造アルコールを添加。風味としてはちょっと普通の出汁の風味やゴマ油の匂いがしたりするので、いわゆる江戸料理、ごま油の天ぷらとか鰹出汁のものなどと合わせやすいです。

②黒松剣菱:昔でいう特級酒。醸造アルコールを添加。昆布出汁の香りがします。おでん、焚き物、醤油を使う料理など、何でも合います。

③瑞穂黒松剣菱:純米酒は昭和後半からできた商品で、瑞穂は2008年から発売。ちょっと土の香りがします。例えばキノコとか肉類とか、ブイヨンとかそういう匂いがしますので、チーズ、鶏肉、豚肉、魚でもちょっと脂っこい魚を炙ったもの、サーモンの炙りとか、トロの炙り、あとはチーズですとコンテとかブリックが合います。

④瑞祥黒松剣菱:年に1回だけ瓶詰めする商品。ジビエで鴨肉、鹿肉、イノシシとか、魚肉や西京焼き、あとはチョコレートとかカカオの香りがするので、チョコレートとかティラミスが合います。チーズですとブルーチーズ、クアトロフォルマッジがとの相性が良いと思います。

では、乾杯!

◆最後はみんなで集合写真

・毎回、恒例の集合写真です。剣菱の瓶が壮観ですね!

◆まとめ

・蔵元トークでお話を聴く前に、剣菱を支える3つの家訓(「止まった時計でいろ」、「酒の味の為の費用は惜しまず使え」、「お客様の手に届く価格でご提供する」)を言葉の意味のみの理解でしたが、それぞれに深い意味が込められていることがわかりました。そして、「雑誌への投書」では感動して涙腺が緩んでしまいました。

白樫さん、ありがとうございました!

<イベント前には渋沢栄一翁が生涯大切にした佐渡の縁起石「赤石」にタッチして運気アップ!>

******************

▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)

人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。

・Facebook

・Instagram

・X(旧Twitter)

×

兜LIVE!について

運営 |

一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |

|---|---|

代表者 |

藤枝昭裕 |

住所 |

〒103-0026 |

連絡先 |

support@kabuto-live.com |